聴力検査

聴力検査とは?

聴力検査とは、高音から低音までの音を聞き取れるかを調べる検査です。音は空気が振動することで伝わります。音の振動数は周波数と呼ばれ、Hz(ヘルツ)で表現されます。人間の会話の周波数は540~4000Hzといわれており、この音域を認識できるかどうかを検査します。

聴力検査の目的

聴力検査は、加齢による聴力の低下だけでなく、突発性難聴やメニエール病などの病気を見つけることが目的です。また、騒音作業現場で働いている人の聴力障害の有無も調べます。

聴力は加齢で低下すると思われがちですが、疾患が隠れていることもあります。また、聴力低下は高音から始まり、低音が聞きにくくなるのが特徴です。聴力障害は自覚症状が出にくいため、定期的に測定するのが重要です。さらに、聴力低下は伝音性難聴(外耳から内耳の前までの間の音を伝えるところの障害で生じる難聴)と感音性難聴(内耳の障害による難聴)の2つに分けられ、それぞれ疾患が異なります。

聴力検査で見つけられる病気

伝音性難聴

鼓膜の穿孔、耳管狭窄、滲出性中耳炎

感音性難聴

老人性難聴、メニエール病、突発性難聴、騒音性難聴

聴力検査の見方

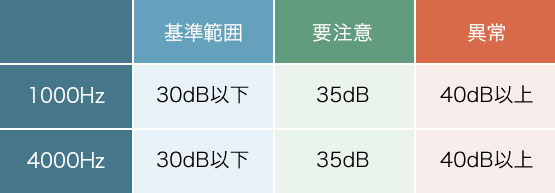

聴力検査では1000Hzと4000Hzの周波数を聞き、聞こえたときの音圧のレベルで判断します。1000Hz・4000Hzで30dB(デシベル)以下であれば「異常所見無し」と判定されます。

人間ドックが受診できる医療施設を探しましょう。予約数が多い施設から探す「予約数順から探す」、

エリアから探す「都道府県で医療施設を探す」「プランを詳細検索する」の3つの切り口から探すことが出来ます。

聴力検査の長所/短所

聴力検査の長所は、短時間ですむことです。ヘッドフォン状のオージオメータという器具を耳に当てるだけなので、痛みを感じることはありません。医療施設では多くの場合、防音壁に囲まれた専用の検査室で行われますが、集団検診などでは通常の部屋で行われることがあるため、冷暖房器具の音や室外の音が聴力検査の結果に影響を及ぼすことがあります。

聴力検査の流れ

<聴力検査>

1. 防音壁に囲まれた検査室に入る

2. 騒音作業をしている人は、30分耳を休ませる

3. ヘッドフォン状の器具を一方の耳にあてる

4. 1000Hzと4000Hzの周波数を聞く

5. 左右それぞれの耳で測定する

この記事の監修ドクター

この記事は、以下の医師による監修を受け、MRSO編集部が作成しています。

マーソ株式会社 顧問

虎の門病院、国立がんセンターにて造血器悪性腫瘍の臨床および研究に従事。2005年より東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム(現・先端医療社会コミュニケーションシステム)を主宰し医療ガバナンスを研究。 2016年より特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長。

2015年滋賀医科大学医学部医学科卒業。ときわ会常磐病院(福島県いわき市)・ナビタスクリニック(立川・新宿)内科医、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所研究員、東京大学大学院医学系研究科博士課程在学中、ロート製薬健康推進アドバイザー。著書に『貧血大国・日本』(光文社新書)

または

または が

が