視力検査

視力検査とは?

視力検査とは、眼のピントを合わせる機能検査のこと眼を指します。健康診断や人間ドックにおける視力検査では、普段コンタクトレンズやメガネを使用している方はそれらを装着した状態での矯正視力、使用していない方は裸眼視力をそれぞれ測定します。

視力検査の目的

視力検査の目的はおもに、視力の低下を知るためです。矯正視力や普段コンタクトレンズやメガネを使用していない方の裸眼視力が基準値より低い場合、また以前受けた視力検査よりも低下している場合は、ピントを合わせる「毛様体筋」の働きが低下している可能性があります。

眼でレンズの代わりをするのは「水晶体」です。遠くのものをみるときには水晶体を薄く引き伸ばしてピントを合わせ、近くのものをみるときは水晶体に厚みをつけピントを合わせます。ピント調節機能を働くのは水晶体の端に付着して、厚さを変化させる役割を担っているのが「毛様体筋」という小さな筋肉です。この筋肉の働きが加齢等によって弱くなることで、視力が低下してしまいます。

視力が低下する原因は毛様体筋の働きの低下以外に、眼の疾患や全身疾患があります。代表的な眼の疾患としては、緑内障や白内障が挙げられます。また、全身疾患で視力に影響を与えるのは糖尿病です。糖尿病が原因で失明することもあります。

視力検査で見つけられる病気

視力検査で視力を調べることは、次のような状態や病気の診断に役立ちます。

・屈折異常(近視・遠視・乱視)

・緑内障

・白内障

・糖尿病網膜症

・加齢黄斑変性症

など

視力検査の見方

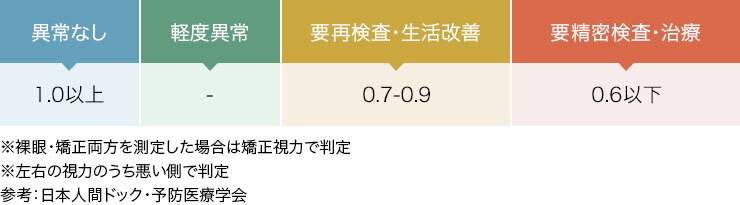

視力の判定区分は下記の通りです。

視力検査の特徴

健康診断や人間ドックの視力検査で多く使用されているのは、アルファベットの「C」のような記号(ランドルト環)のつながっていない箇所を上下左右で答える測定法です。立った状態で片目ずつ5メートル先に掲示されたランドルト環の表や電光表の指定箇所を答えるケース、着座して両眼で検査機をのぞきこんで表示されたランドルト環について答えるケースなどがあります。近年では自動で視力を測定する機器が登場しており、人間ドックで使用されるケースが増えています。

また、特定の職業(消防士、パイロット等)においてはそれぞれ基準が決まっているため、各職域における基準値を適用します。

関連記事

人間ドックが受診できる医療施設を探しましょう。予約数が多い施設から探す「予約数順から探す」、

エリアから探す「都道府県で医療施設を探す」「プランを詳細検索する」の3つの切り口から探すことが出来ます。

視力検査の長所/短所

視力検査で代表的な方法はランドルト環です。アルファベットの「C」のような形をした図がどの方向を向いているかチェックする検査方法です。運転免許証の更新時や学校・企業の検診でも採用されており、簡易的に視力測定をするのに適しています。また、近年では両眼で覗き込むタイプの視力検査の機械もあります。 ランドルト環を用いた検査では、ランドルト環の検査票があれば検査が行えます。また、検査票と眼の距離が3m確保できればどこでも検査が可能です。受診者が目を細めたり、前かがみになったりすると正しい検査結果が得られにくくなります。

視力検査の流れ

1. 検査票から3m離れ、片目ずつ計測

2. 検査者が指示されるランドルト環で空いている方向を答える

この検査が含まれるプランを探す

視力検査が含まれるプランを探すこの記事の監修ドクター

この記事は、以下の医師による監修を受け、MRSO編集部が作成しています。

マーソ株式会社 顧問

虎の門病院、国立がんセンターにて造血器悪性腫瘍の臨床および研究に従事。2005年より東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム(現・先端医療社会コミュニケーションシステム)を主宰し医療ガバナンスを研究。 2016年より特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長。

2015年滋賀医科大学医学部医学科卒業。ときわ会常磐病院(福島県いわき市)・ナビタスクリニック(立川・新宿)内科医、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所研究員、東京大学大学院医学系研究科博士課程在学中、ロート製薬健康推進アドバイザー。著書に『貧血大国・日本』(光文社新書)

または

または が

が