がん(悪性新生物または悪性腫瘍)による2020年の死亡数は37万9400人と推定されており、日本人の死因ではもっとも多い病気です。仕事のストレスを抱えていたり生活習慣の乱れが重なったりしていると、身体の不調に気づいたころには治療が困難になってしまうこともあります。がん検診を定期的に受けてできる限り早期発見・早期治療をすることが重要です。

がんを見つけるための「がん検診」には対策型と任意型の2種類があります。対策型がん検診はおもに自治体が実施するがん検診(住民検診)で、任意型がん検診は人間ドックが代表例です。それぞれの特徴のほか、がん検診の種類や検査内容、費用、自治体が行っているがん検診の対象年齢などについてもくわしく解説しています。

★こんな人に読んでほしい!

・がん検診をどう選べばよいか迷っている方

・家族に特定のがんになった方がいる方

・がん検診を安く受けたいと思っている方

・自治体で行っているがん検診が気になっているが、まだ対象年齢になっていない方

・自治体で行っている検診の対象のがん以外が気になっている方

★この記事のポイント

・がんの早期発見にはがん検診を受けることが重要

・がん検診には対策型と任意型の2種類がある

・対策型がん検診(住民検診など)は費用を公費が負担しているため、集団向けの簡便な検査を安価に受診することが可能

・任意型がん検診(人間ドックなど)は全額自己負担だが対策型検診にはない検査を受けることも可能。加入している健康保険組合によっては補助金制度があったり、国民健康保険に加入している方は自治体の助成金制度が使えたりする場合もある

・自治体が行う対策型検診は万全ではない。人間ドック(任意型検診)を視野に入れよう

・がんを早期に見つけたい方、将来的ながん発症リスクを知りたい方、医師から結果説明を聞きたい方は人間ドックがおすすめ

・人間ドックの費用目安は胃カメラが1万~2万円前後、胸部CT検査1万5000円~3万円前後、乳腺超音波検査5000円~1万円前後など

2人に1人が「がん」になり、3~4人に1人が亡くなっている

がんになる方が増えているのにもかかわらず、がん検診の受診率は3~4割程度

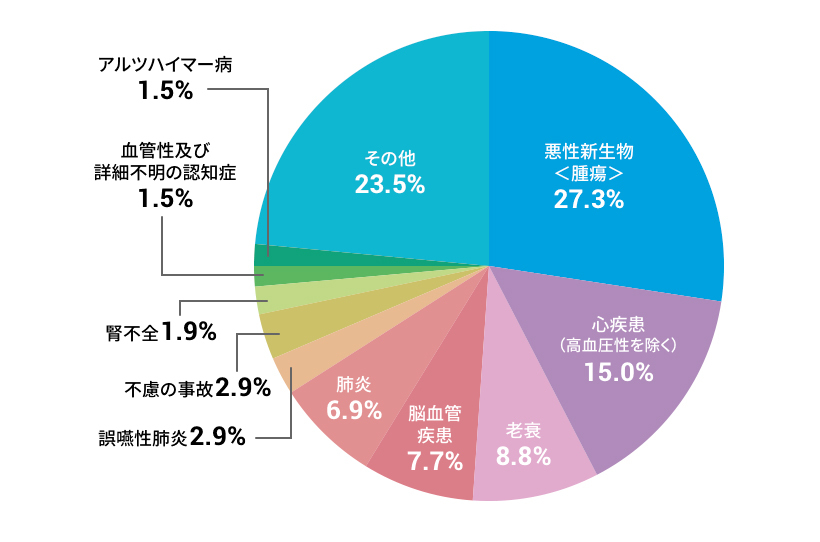

厚生労働省の人口動態統計(2019)によると、がん(悪性新生物)による死亡率は1981年から日本人の死因第1位です。2019年におけるがんの死亡者は全死亡者のうち27.3%、すなわち3.7人に1人はがんで亡くなっています。高齢化の影響により、がんになる方とがんで死亡する数は一貫して増加しています。同データによれば、がんによる死亡率がもっとも高い年代は、男性では65~69歳、女性では55歳~59歳です。

また、2019年の部位別にみたがんの死亡率が高いランキングは下記の通りです。

・男性

1位:肺、2位:胃、3位:大腸、4位:膵臓、5位:肝臓

・女性

1位:大腸、2位:肺、3位:膵臓、4位:乳房および胃(同率)でした。

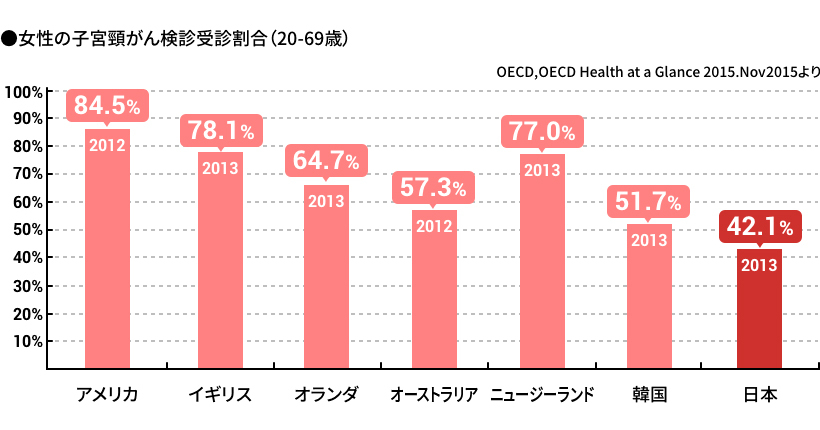

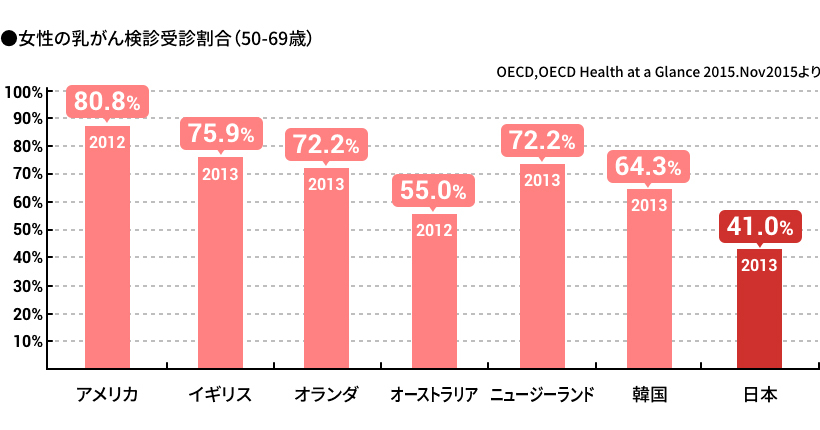

アメリカなど他の先進国と比較して日本でがん患者が減少しない理由のひとつに「がん検診の受診率の低さ」が考えられています。厚生労働省によると、たとえば日本の乳がん検診と子宮頸がんの受診率は4割とアメリカの2分の1程度で、これは先進国のなかでも極めて低い数値です。

厚生労働省「令和元年(2019年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」をもとに弊社にて作成

厚生労働省「令和元年度がん受診率50%達成に向けた集中キャンペーン」をもとに弊社にて作成

厚生労働省「令和元年度がん受診率50%達成に向けた集中キャンペーン」をもとに弊社にて作成

早期発見・早期治療が大切。定期的に検診を受けよう

がん検診は検診の対象となる人たちの死亡率と罹患率を下げることを目的としていますが、先述の通り受診率の低さが問題視されています。がんは早期発見できれば完治することも可能ですが、発見が遅れれば死にいたることもある恐ろしい病気です。簡便な検査であればさほど時間がかからず、自治体のがん検診であれば安価で受診できる検査もあります。

多くの早期がんは痛みなどの症状が出るわけではないので、気づくのが遅くなりやすく、進行の早いがんの場合には治療が困難になる可能性もあります。「あのとき検診を受けていていればよかった」と後悔しないためにも、がん検診を定期的に受けてできる限り早期発見することが重要です。

がん検診は対策型検診と任意型検診によって費用が異なる

対策型検診は市区町村によるがん検診。頻度と費用は?

がん検診には「対策型検診」と「任意型検診」の2種類があります。対策型検診の代表例は自治体による検診、いわゆる「住民検診」で、ほかに各社会保険組合でもがん検診を実施していることがあります。住民検診では、住んでいる市区町村ががん検診費用の多くを公費で負担しているため比較的安価に受けられるのが特徴です。現在行われている対策型検診には表の5種類があります。

| がん検診の種類 | 検診方法 | 対象年齢 | 検診間隔 |

| 胃がん検診 | 問診、胃X線検査(バリウム検査) または内視鏡検査(胃カメラ) | 50歳以上 *バリウム検査は40歳以上に対し実施可 | 2年に1回 *バリウム検査は毎年実施可 |

| 大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 | 40歳以上 | 毎年 |

| 肺がん検診 | 問診、胸部X線検査、 喀痰細胞診(対象該当者) | 40歳以上 | 毎年 |

| 乳がん検診 | 問診及び乳房X線検査(マンモグラフィ) *視診、触診は推奨しない | 40歳以上 | 2年に1回 |

| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、細胞診、内診 必要に応じてコルポスコープ検査 | 20歳以上 | 2年に1回 |

引用:日本医師会「がん検診とは」

厚生労働省「市町村のがん検診の項目について」

これらは、がん検診に関する専門家らで構成された「がん検診事業の評価に関する委員会」において考えられた内容で、検診によって早期発見ができて治療をすることで死亡率が低下するという科学的根拠に基づいています。

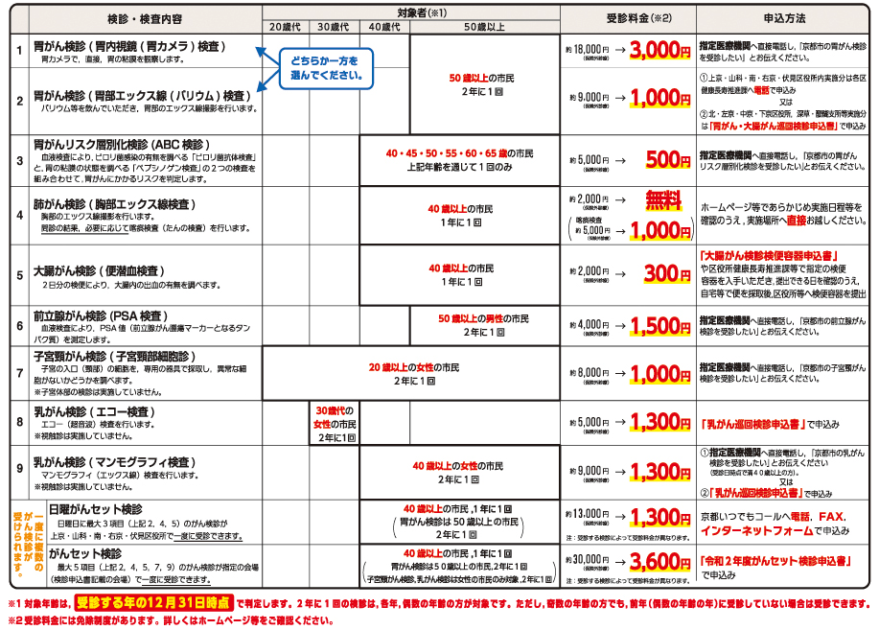

対策型検診の費用例として、京都市が実施しているがん検診の費用を掲載します。実際の自己負担額は住んでいる自治体によって異なるため、詳しい金額を知りたい場合は各自治体のホームページやがん検診担当窓口に問い合わせてみてください。

引用:京都市 がん対策(がん検診)

自治体によっては、特定年齢の女性に、子宮頸がん検診、乳がん検診の無料クーポンが配布されることがあります。その他、市区町村によっては70歳以上の方、生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は無料でがん検診を受けられる場合などもあります。

各社会保険や企業の健康保険組合では、集団検診を実施していることがあります。また、各自が医療機関でがん検診を受診した場合の補助金制度をもうけていることもあるため、自身が加入している社会保険のがん検診への取り組みを一度調べておきましょう。

任意型検診の代表例は「人間ドック」

任意型検診はいわゆる「人間ドック」など、医療機関や検診機関が任意で提供している医療サービスのことで、自由診療などとも呼ばれます。対策型検診が集団の死亡率を下げることを目的としているのに対して、任意型検診では個人の死亡リスクを下げることを目的としています。

任意型検診は通常20歳以上を対象としているため、対策型検診の対象年齢に達していない年齢の方でも受けることが可能です。また、CT検査、MRI検査、超音波検査や内視鏡検査などを取り扱っている医療施設を任意で選ぶことができるため、対策型検診(住民検診)だけでは見つけられない病気も詳細に調べることができます。住民健診では検査内容によって日程が異なり、複数日程の都合をつけなければならないことがありますが、人間ドックでは組み合わせ次第では同日に複数の検査を受けられるので、一度に済ませたい方におすすめです。

人間ドックは原則保険適用外のため比較的高額ですが、費用を抑えられるケースがあります。加入している健康保険組合によっては補助金制度があったり、国民健康保険に加入している方は自治体に助成金制度が設けられていたりすることがあるため積極的に利用しましょう。

たとえば、千葉県船橋市では、40歳以上の船橋市国民健康保険加入者の方が市と連携を結んでいる「人間ドック協力医療機関」で人間ドックを受診した場合、1万3000円の助成金を受けられます。また、加入している健康保険組合によっては、年1回の人間ドックに対して被保険者であれば2~3万円程度の補助金を受けられるケースもあります。

いずれも加入している健康保険組合や住んでいる市区町村によって異なるため、利用できる助成金や補助金制度があるか調べてみるとよいでしょう。

自治体が行う対策型検診は万全ではない

対策型検診(住民検診)は比較的安価に受けられるというメリットがある一方で、集団の死亡率を下げることを目的としているため検査の種類に制約があります。

がん検診の検査内容に制約がある

自治体のがん検診は多くを公費で負担しているため、検査内容に限度があります。例えば大腸がん検診の場合、対策型検診では問診と便潜血検査(いわゆる検便検査)のみしか行われません。しかし、初期の大腸がんや大腸ポリープで便潜血検査が陽性になることは極めて少なく、陽性になってからではすでにがんが進行している可能性があります。

一部の病気にしか対応していない

対策型検診はすべてのがんや病気に対応しているわけではありません。日本人の死因としてがんに次いで多い心疾患(狭心症や心筋梗塞)と脳血管疾患(脳卒中など)はがん検診では見つけることができません。とくに、心疾患は突然死の原因の7割を占めている危険な病気です。高血圧などの生活習慣病がある方や家族性疾患がある方など、なんらかの病気になるリスクを自覚している方は人間ドックなどでの詳細な検査をおすすめします。

早期がんの予防をすることができない

対策型検診は頻度が1~2年に1回程度で、検査内容にも限度があるので早期がんを見つけるのに十分とは言い切れません。「今はがんではないけれど、今後がんになる可能性がある状態」を見つけ出して早期に予防・治療をするためには、費用はかかりますが人間ドックなどで詳細に検査をするほうが効果的です。

結果説明を直接聞くことができない

対策型検診の結果は1~2ヶ月後に郵送されてくるのが一般的です。そのため、結果についてわからない点があっても直接医師に聞くことができません。人間ドックでは、検査をしたその日や後日に医師から直接結果説明を受けられるプランも多く、「要精査」になっている場合には今後どのような検査・治療をしたらよいのかなど心配なことをその場で質問することができるため不安を残すことがありません。

人間ドックの受診が推奨される方

先ほどお話しした対策型検診の制約をふまえて、以下に当てはまる方は任意型検診(人間ドックなど)も検討することをおすすめします。

- 対策型検診には含まれていない検査を受けたい方

- 一日で複数の検査をしたい方

- 胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん以外の病気のリスクがある方

- 対策型検診の対象年齢に達していないけれど病気のリスクが高い方(生活習慣病など)

- 家族が特定のがんや病気になっていて病気の発症リスクが高い方

- 早期がんを見つけたい方

- がんになる将来的なリスクを知りたい方

- 医師から結果説明を直接受けたい方

がん検診の種類

胃がん検診

胃がんの99%はピロリ菌が関係していると言われています。一度もピロリ菌の検査をしたことがない方はヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査とペプシノゲン検査を組み合わせた「ABC検査」を受けることで胃がんになるリスクをより正確に判定することができます。

| 検査内容 | 費用(任意で受診した場合) | 検査時間 | 住民健診に含まれているか | 検査結果 |

| 胃X線検査(バリウム検査) | 1万~1万5000円前後 | 10~15分程度 | 含まれている(胃内視鏡検査とのいずれか) | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 胃内視鏡検査(胃カメラ検査) | 1万~2万円前後 | 10~15分程度(鎮静剤を使用した場合にはさらに15~20分程度休憩) | 含まれている(胃X線検査とのいずれか) | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| ABC検査(血液検査) | 3000円~5000円前後 | 5分程度 | 含まれていない | 後日結果のみ郵送 |

大腸がん検診

大腸内視鏡検査の痛みが心配な方におすすめなのが、大腸CT検査(CTコロノグラフィ)です。大腸を炭酸ガスでふくらませた状態でCT撮影を行い、3次元画像を作成することでポリープなどの病気を大腸内視鏡に匹敵する精度で見つけ出します。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 住民健診に含まれているか | 検査結果 |

| 便潜血検査 | 2000円前後 | 自宅での採便(2日分)が一般的 | 含まれている | 後日結果のみ郵送 |

| 大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査) | 2万~3万円前後 | 10~15分程度(鎮静剤を使用した場合にはさらに15〜20分程度休憩) | 含まれていない | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 腫瘍マーカー(血液検査) | がんの種類1つごとに2000円~3000円前後 | 5分程度 | 含まれていない | 後日結果のみ郵送 |

| 大腸CT検査(CTコロノグラフィ) | 2万~3万円前後 | 10分程度 | 含まれていない | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

肺がん検診

対策型検診では喀痰細胞診は50歳以上で喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が600以上の「ハイリスクな方」にのみ実施されていますが、人間ドックであればプラン内容次第で受診することができます。マルチスライスCT検査はレントゲン検査で見つけることが難しい5mm以下の病変を3方向から解析することができるためより高い精度で早期のがんを見つけることが可能です。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 住民健診に含まれているか | 検査結果 |

| 喀痰細胞診 | 2000~4000円前後 | 自宅で3日分の痰を採取 | 含まれている(対象者にのみ実施) | 後日結果のみ郵送 |

| 胸部X線検査 | 2500~3000円 | 5分程度 | 含まれている | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 胸部マルチスライスCT検査 | 1万5000円~3万円前後 | 10分程度 | 含まれていない | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

子宮頸がん検診

対策型検診では子宮頸部細胞診が行われます。対策型検診には含まれていませんが、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)を検出するHPV検査も重要度が高い検査です。国立がん研究センターが2020年に発表した「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」では、従来の子宮頸部細胞診に加えてHPV検査単独法も推奨されています。いずれも検査の方法は同じで、ブラシのような器具で子宮頸部の組織を採取してその中に子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスを検出して判定します。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 住民検診に含まれているか | 検査結果 |

| 子宮頸部細胞診 | 3000円~1万円前後 | 5~10分程度 | 含まれている | 後日結果のみ郵送 |

| HPV検査 | 5000円~1万円前後 | 5~10分程度 | 含まれていない | 後日結果のみ郵送 |

| 経膣超音波検査(内診) | 5000円~1万円前後 | 5~10分程度 | 含まれていない | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| コルポスコープ検査(拡大鏡検査) | 5000円前後 | 5~10分程度 | 含まれている | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

乳がん検診

一般的に30代以下の女性は高濃度乳腺(デンスブレスト)が多くマンモグラフィでの観察に不向きです。そのため、30代以下から乳がんの検査をする場合、まずは超音波検査が第一候補になります。マンモグラフィと超音波検査は見つけやすい病気が異なるため、40代以上であればマンモグラフィと超音波検査の両方を受けることでより正確に診断するができます。近年登場した乳腺専用のPET検査(PEM検査)は、がん細胞の糖代謝を利用しているため高濃度乳腺や月経の影響を受けずに検査をすることが可能です。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 住民検診に含まれているか | 検査結果 |

| マンモグラフィ検査 | 5000円~1万円前後 | 15分程度 | 含まれている(乳腺超音波検査とのいずれか) | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 乳腺超音波検査(乳腺エコー検査) | 5000円~1万円前後 | 15分程度 | 含まれている(マンモグラフィとのいずれか) | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| PEM検査(乳房専用PET検査) | 10万円程度 | 1時間未満 | 含まれていない | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

PET検診

PET検査は全身のがんを一度でくまなくチェックすることが可能です。がん細胞がブドウ糖をエネルギー源としていることを利用した検査で、ブドウ糖に微量の放射性物質をくっつけたFDGという薬剤を注射し、その薬剤が体内にどのように分布しているかどうかをPETカメラという装置で撮影して観察します。生理的に糖代謝が活発な臓器(脳、心臓、腎臓、胃)には不向きです。また、検査前4時間は水以外の飲食は禁止されていたり、注射後1時間は刺激の少ない暗い部屋で安静にしたりする必要があるなどの制限もあります。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 検査結果 |

| PET検査 | 10万円程度 | 30~40分 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

メンズドック(前立腺がんなど)

前立腺に異常があるか心配な方がまず受けるべき検査は、PSA検査です。PSA(前立腺特異抗原)は前立腺に含まれるタンパク質の一種で、前立腺肥大症や前立腺がんなど異常があるとPSA値が上昇します。前立腺がんの中にはPSA値が上昇しないものもあるため、画像検査(超音波検査・MRI検査)や直腸内触診(前立腺の硬さで異常を判断する)を組み合わせることでより初期のがんを見つけやすくなります。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 検査結果 |

| PSA検査 | 3000円前後 | 5~10分程度 | 後日結果のみ郵送 |

| 前立腺超音波検査 | 3000円前後 | 5~10分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 直腸内触診 | 2000円前後 | 10分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 前立腺MRI検査 | 1万5000円~2万円 | 15分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

レディースドック

検査内容は医療施設によって異なりますが、女性特有の乳がん、卵巣がんや子宮がんに特化したプランが多いです。女性の不快感を少なくするためにマンモグラフィや乳腺エコーは女性技師が対応している施設が多いですが、女性技師を希望する場合には事前連絡が必要な場合もあるので予約をするときに確認することをおすすめします。子宮卵巣MRIは子宮筋腫や卵巣のう腫など、女性特有の骨盤内の病気が心配な方にもおすすめの検査です。

| 検査内容 | 費用 | 検査時間 | 検査結果 |

| 子宮卵巣MRI | 1万5000円~2万円前後 | 20分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 検診目的の乳腺MRI | 1万5000円~2万円前後 | 20分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 乳腺超音波検査(乳腺エコー検査) | 5000円~1万円前後 | 15分程度 | 当日説明もしくは後日結果のみ郵送 |

| 腫瘍マーカー(血液検査) | がんの種類1つごとに2000円~3000円前後 | 5分程度 | 後日結果のみ郵送 |

| 子宮がん細胞診 | 3000円~1万円前後 | 5〜10分程度 | 後日結果のみ郵送 |

参考資料

厚生労働省「令和元年(2019年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

国立がん研究センターがん情報サービス がん統計の年次推移(2017年)

厚生労働省「令和元年度がん受診率50%達成に向けた集中キャンペーン」低い日本の検診受診率

厚生労働省「がん検診事業の評価に関する委員会について」(平成19年)

国立がん研究センター「『有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン』2019年度版」(概要)

国立がん研究センター「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版」2020年3月

国立がん研究センター「がん検診について」

国立がん研究センター「対策型検診と任意型検診」

国立がん研究センターがん情報サービス 2020年のがん統計予測