脳梗塞は、治療に緊急を要する病気であり、治療が遅れると重度の後遺症や命の危険につながることがあります。本記事では、脳梗塞の前兆や初期症状のほか、脳梗塞になりやすい人の特徴や予防法についても詳しく解説します。

★こんな人に読んでほしい!

・40代以上の方

・高血圧など、生活習慣病を指摘されたことがある方

・身体に違和感があり、脳梗塞の可能性を知りたい方

★この記事のポイント

・脳梗塞は治療が遅れると重大な後遺症や死亡につながるため、早期の治療開始が大切である

・脳梗塞の初期症状は、片方の手足のまひやしびれ、呂律(ろれつ)が回らない、視野が欠けるなどさまざま

・脳梗塞を疑ったら迷わず救急車を。いざというときのために「ACT FAST」を覚えておこう

・脳梗塞の予防には、健康的な食生活や定期的な脳ドックの受診などがすすめられる

目次

脳梗塞とは?

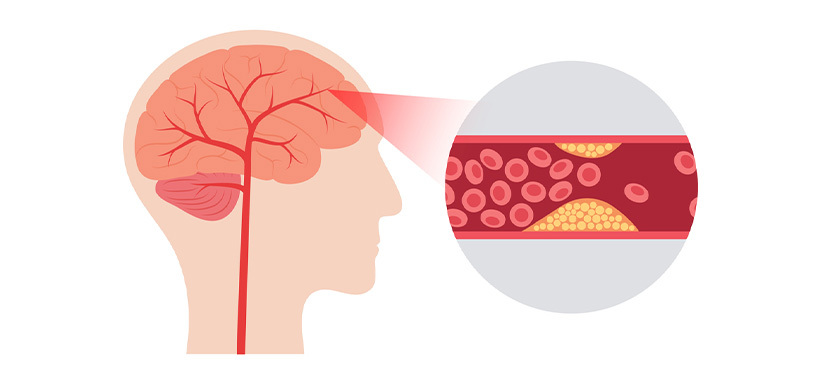

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで発症する

脳梗塞とは、脳の血管が詰まることによって起こる病気です。一般的に脳卒中と呼ばれる脳の病気のひとつであり、脳の血管が血栓により詰まることを脳梗塞、脳の血管が破れて出血することを脳出血と言います*1。脳梗塞の発症頻度は脳卒中のなかでもっとも高く、約7割を占めています*2。

年齢別の脳梗塞発症率のデータでは、高齢者ほど高く、70代や80代での発症が多く見られます*2。一方、45歳以下で発症する「若年性脳梗塞」も一定数見られるため、20~40代の若い方も注意が必要です。若年層における脳卒中(脳血管疾患)の割合やリスク因子については、下記記事で詳しく解説しています。

脳梗塞から介護が必要になることも。発症したら早急な治療が重要

脳梗塞は発症から時間が経つほど、後遺症が残るリスクや命にかかわるリスクが高まります。そのため、発症後はすみやかに救急要請を行うことが非常に重要であり、4.5時間以内には治療を開始することが推奨されています*3。

脳卒中の患者登録データ(2023年)によると、脳梗塞で入院した患者における死亡率は4.8%、要介護・要支援認定を受けた患者は32.2%です。このデータから、死亡率は高くはないものの、およそ3人に1人がなんらかの介護が必要な状態となっていることがわかります*2。 脳卒中のおもな後遺症は、脳血管性認知症、脳卒中後てんかん、脳卒中後うつ病、サルコペニア(高齢で、病気・手術後の長期安静や栄養不足などにより、筋肉量が低下した状態)、摂食嚥下障害(食べ物をうまく飲み込めない)、誤嚥性肺炎(食べ物が誤って気管に入る)などです*3。いずれも、患者の生活の質を大きく下げ、介護が必要になることがあります。

見逃してはいけない! 脳梗塞の前兆・初期症状

脳梗塞の前兆・初期症状をチェック

脳梗塞を含む脳卒中の代表的な前兆・初期症状は、以下の5つです*3。

- 片方の手足や顔の半分にまひ、しびれが起こる

- 呂律が回らない、言葉が出ない、言葉が理解できない

- 片方の目が見えない、ものが二重に見える、視野の一部が欠ける

- 力はあるのに立てない、歩けない、フラフラする

- 経験したことのない激しい頭痛がする

脳は各部分で働きが異なることから、脳梗塞でダメージを受けた場所によってさまざまな症状が起こります。もっとも多いのは、片方の手足が動きにくくなるなどの運動障害と言われています。なお、経験したことのない激しい頭痛は脳出血で多く、脳梗塞では少ないとされています。

また、脳梗塞を含む脳卒中では、いずれの症状も突然現れるのが特徴です。そのため、たとえば「以前から手足がしびれている」といったケースでは、脳卒中が原因である可能性は考えにくいと言えます。

脳梗塞の前触れ「TIA」と、かくれ脳梗塞の「無症候性脳梗塞」にも要注意

脳梗塞は突然起こることが特徴ですが、大きな脳梗塞が起こる前に「一過性脳虚血発作(TIA)」が起こることがあります*3。また、MRI検査などで、自覚症状をともなわない“かくれ脳梗塞”と言われる「無症候性脳梗塞」が発見される場合もあります*4。これらを正しく把握しておくことが、重篤な脳梗塞の回避につながります。

一過性脳虚血発作(TIA)

一過性脳虚血発作(TIA)とは、脳梗塞の前ぶれとされる発作において前項で紹介した脳梗塞の症状が現れるものの、10分~1時間程度で治まるもののことです。短時間のため一時的な不調であると見過ごされがちですが、近い将来、大きな脳梗塞の発症リスクが非常に高くなることから、早期の治療介入が必要です*3。実際に、TIAが発症してからすぐに治療した場合、その後90日間の大きな脳梗塞の発症率が80%軽減したとのデータもあります*5。したがって、脳梗塞を疑う症状がすぐに治まったとしても、直ちに医療施設を受診することが重要です。

無症候性脳梗塞

無症候性脳梗塞とは、自覚症状をともなわない脳梗塞のことです。多くは細い血管が詰まる小さな脳梗塞で、高齢者の10~20%に認められると言われています*4。症状がないことが多く日常生活に支障はありませんが、将来的な脳卒中のリスク因子と考えられていることから、脳ドックなどでMRI検査を受け、状態を把握しておくことが大切です。詳しくは「定期的な脳ドックの受診」で解説します。

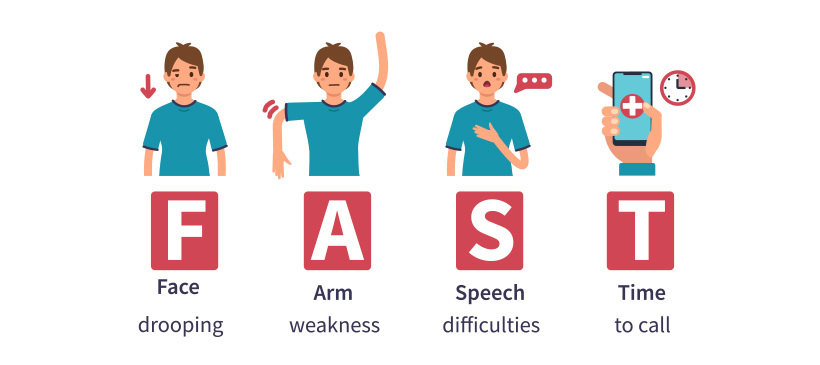

覚えておきたい「ACT FAST」。脳梗塞が疑われたら迷わず救急車を

脳梗塞は、発症後いかに早く適切な治療を受けられるかが、予後に大きく影響します。脳梗塞の初期症状を見逃さず、迅速に対応するために、「ACT FAST(アクト ファスト)」という合言葉があります。FASTはFace、Arm、Speech、Timeの頭文字です。自身や周囲の大切な人を守るためにも、ぜひ覚えておいてください*6。

ACT FAST=迅速に行動する

・Face(顔):顔の片側が下がって動かない

・Arm(腕):片方の腕に力が入らない

・Speech(言葉):呂律が回らない、言葉が出ない、他人の言葉が理解できない

・Time(すぐに):救急車を呼んでください(ACT)

上記の異変を自覚した、あるいは周囲の方に現れたときは、ためらうことなく早急に救急車を呼びましょう。

脳の病気についての兆候は、下記記事でも解説しています。

脳梗塞になりやすい人の特徴は?

脳梗塞のリスク因子として、以下のようなものが知られています*7,*8。

- 高齢

- 高血圧、糖尿病または脂質異常症

- 喫煙

- 多量の飲酒

- 肥満、メタボリックシンドローム

- 不整脈(心房細動)

加齢、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、喫煙、肥満、メタボリックシンドロームは、脳梗塞のおもな原因である「動脈硬化」を加速させます*9。動脈硬化とは、動脈が厚く硬くなった状態のことです。プラークの蓄積により血管が詰まりやすくなることから、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞など重篤な疾患につながることがあります*10,*11。動脈硬化を予防するためには、健康診断などで身体の状態を把握し、生活習慣の改善や場合によっては適切な治療を受けることが大切です。詳しくは次章で紹介します。

また、不整脈の中でも多いとされる心房細動も、脳梗塞の重要なリスク因子です*12。心房細動とは、心房が小刻みに痙攣している状態のことで、心房内で血栓が形成されやすくなります。そして、血栓が脳の血管まで運ばれて詰まることで脳梗塞が発症します。この心房細動による脳梗塞を「心原性脳梗塞」といいます。心房細動の方の約半数は無症状とも言われており、定期的な心電図検査の受診が大切です*13。

脳梗塞を予防するための方法は?

定期的な健康診断や人間ドックの受診

脳梗塞の予防には、定期的な健康診断の受診が重要です。健康診断で確認しておきたいおもな項目は、「血圧」「血糖値」「コレステロール値」などです。これらの項目で異常(基準範囲外)な値があった場合、脳梗塞のリスクが高い可能性があります。かかりつけ医や、必要に応じて脳卒中専門医、循環器専門医などに相談し、生活習慣の改善に努めましょう*8。

なお、不整脈は心電図検査でわかることが多いですが、職場の年一回の定期健康診断や自治体が行う特定健診では、心電図検査が行われないことがあります。心電図検査を必ず受診したい方は、人間ドックを検討するとよいでしょう。人間ドックでは、基本的な検査項目に心電図が含まれていることが多く、脳梗塞のリスクを健康診断より網羅的に調べることが可能です*14。

一般的な健康診断と人間ドックの違いを知りたい方は、下記記事もご覧ください。

生活習慣の改善

脳梗塞を含む脳卒中を予防するためには、生活習慣の見直しが大切です。以下のことから取り組んでみましょう *8。

- 減塩する

- 禁煙する

- 節酒する

- 適度な運動を継続する

脳卒中予防でまず行うべきは減塩です。食塩の過剰摂取は、高血圧の最大の生活習慣要因です*7。日常的に塩分は控えめにし、野菜・果物・大豆製品の摂取を意識するなど、バランスのよい食生活を心がけましょう。また、たばこは、脳梗塞に限らずさまざまな病気の危険因子です。現在喫煙している方は、一日でも早く禁煙することが望ましいです*6。さらに、過度な飲酒も脳梗塞だけでなく、健康に悪影響を及ぼすため、1日平均アルコール量20g程度(ビール約500mL相当)に抑えるようにしましょう*15。適度な運動は、血流をよくすることで予防につながります。ウォーキングなど、自分のペースで無理なく続けられる有酸素運動を継続することがおすすめです*7。

定期的な脳ドックの受診

脳ドックは、脳の検査に特化した専門的な健康診断です。頭部MRIやMRAなどの精密検査により、脳梗塞をはじめとする脳血管疾患などの診断やリスクの早期発見ができます*4。

頭部MRIとは、磁力や電磁波を用いて頭部や頭蓋骨内を撮影する検査です。この検査により、先述した「かくれ脳梗塞(無症候性脳梗塞)」の有無を調べることができます。また、頭部MRA検査とは、脳の血管に特化した検査で、脳卒中の主要な原因となる動脈硬化の程度を調べられます。

定期的な検査により脳の状態や動脈硬化の進行度を把握できれば、生活習慣の改善など適切な予防策がとれます。脳卒中リスクが高まる40代のうちから、定期的な脳ドックの受診を検討しましょう。

マーソでは、脳ドックに関するさまざまな記事を用意しています。あわせてご一読ください。

脳ドックの記事一覧

参考資料

*1.日本脳卒中学会 脳卒中とは

*2.日本脳卒中データバンク「『脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握』報告書 2023年」

*3.国立循環器病研究センター 患者の皆様へ 脳卒中

*4.日本脳ドック学会 脳ドックとは

*5.日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」

*6.日本脳卒中協会 読んで学ぶ脳卒中

*7.厚生労働省 e-ヘルスネット 脳血管障害・脳卒中

*8.日本脳卒中学会・日本脳卒中協会「脳卒中の予防・発症時の対応」(厚生労働省2021年度「循環器病に関する普及啓発事業委託費」)

*9.日本生活習慣病予防協会 動脈硬化

*10.厚生労働省 e-ヘルスネット 動脈硬化

*11.日本動脈硬化学会 動脈硬化性疾患とは?

*12.日本生活習慣病予防協会 脳梗塞

*13.国立循環器病センター 患者の皆様へ 不整脈

*14.日本人間ドック・予防医療学会 基本検査項目/判定区分

*15.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 脳血管疾患(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)予防のための食事とは