大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は大腸がんの早期発見に有用な検査です。「痛そう」「恥ずかしい」「食事制限や下剤が大変そう」などのイメージから受診を迷っている方のために、大腸カメラ検査の方法や費用、受診頻度、前日の食事等の注意事項、検査の負担を軽減する方法まで解説します。

★こんな人に読んでほしい!

・大腸がんなど大腸の病気が気になり、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査を受けるか迷っている

・身内に大腸がんに罹患した方がいる

・大腸内視鏡(大腸カメラ)検査をラクに受けられる方法や医療施設の選び方を知りたい

★この記事のポイント

・大腸がんは日本人の罹患数第1位。リスク因子は肥満、喫煙・飲酒、食生活の乱れ

・便潜血検査(検便)だけでは早期がんやポリープの発見が困難。大腸内視鏡検査でポリープを切除することで、大腸がんによる死亡のリスクが下がる

・大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用は自由診療で2〜3万円。ポリープ切除などをすると追加で費用がかかる

・大腸内視鏡検査の食事制限は前日から。食事は消化のよいものを心がけ、食物繊維が豊富な野菜やくだものは避ける

・医療施設を選ぶときは「内視鏡専門医」の在籍や「内視鏡指導施設」であるかどうかをチェック

目次

大腸がん検診を受ける意義

大腸がんは罹患数1位、死亡数2位の危険な病気

大腸がんは日本人に最も多いがんです。2020年の大腸がん罹患数は男性が82,809人、女性が64,915人で、男女計では全がんのうち罹患数が1位となっています*1。

また死亡数も多く、2023年の統計データでは大腸がんによる死亡数は男性が2位、女性は1位、男女計では2位です*1。大腸がんは食の欧米化と高齢化により増え続けていることに加えて、若年化も進んでおり30代で発症する可能性もある危険な病気です。

早期発見・早期治療のために大腸がん検診を受けよう

大腸がんの発症リスクは30代後半から高まり、男性は70代後半まで罹患率が大きく上昇します*2。

.jpg)

大腸がんはある一定の大きさになると腹痛、便の変化、下血、下痢などの症状が現れますが、早期の場合には自覚症状が現れにくい病気です。そのため、自覚症状がなくても定期的な検診が大切です。

大腸がんはステージⅠで治療できれば5年生存率(ネット・サバイバル※)が92.3%*3と予後がよい病気なので、早期発見が非常に重要です。大腸がんの兆候に少しでも早く気づき治療につなげられるよう、大腸がん検診を定期的に受けましょう。

※ネット・サバイバル:「がんのみが死因となる状況」を仮定して算出された数値。2014-2015年5年生存率から「相対生存率」に代わり採用されている。

大腸がんの初期症状は下記で解説しています。

大腸がん検診については下記記事でまとめています。

前がん病変の大腸ポリープは便潜血検査で見つけることが難しい

大腸がんが発生するパターンは大きく2つあります。ひとつは正常な粘膜から突然がんが発生するパターンで、もうひとつは良性のポリープが徐々にがん化し悪性になるパターンです。後者の場合、自治体などの大腸がん検診で実施される「便潜血検査(検便)」だけでは見逃される可能性が高いです。

便潜血検査は、自宅で採取した便に血が混じっているかどうかで、大腸がんの可能性を探る検査です。これは、腸内に大腸がんができると便でこすれた際に便内に血が混ざるためです。しかし、サイズが小さい早期の大腸がんや、がんの前段階であるポリープは、前がん病変のポリープ(腺腫)は便内に血が混ざらないことがあるため、便潜血検査で発見するのは困難です。

便潜血検査で見つけるのが難しいポリープなどを、比較的早期から調べられるのが「大腸内視鏡(大腸カメラ)検査」です。

大腸内視鏡検査とは、大腸にカメラを入れて大腸の内部を観察する検査方法です。海外の報告によれば、大腸内視鏡を用いた大腸がん検診とポリープ切除術によって大腸がん罹患率は平均して約85%低下し、大腸内視鏡でポリープを切除することが死亡率の減少に寄与するという結果が得られています*4。

10年に1度の大腸内視鏡検査による大腸がんスクリーニング検査が推奨されているアメリカでは、人口が日本の約2.5倍ほどであるにもかかわらず、大腸がんでの推定死亡数(日本のデータは2024年、アメリカは2025年)は日本とほぼ同数です*5,*6。また、大腸がんによる死亡率は1970年から2018年の間に55%減少したと報告されていることからも*7、大腸内視鏡検査による検診が功を奏していると言えそうです。

便潜血検査の精度については下記で解説しています。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は何歳から? 受診頻度は?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は2種類ある

大腸内視鏡検査には、「全大腸内視鏡検査」と「S状結腸内視鏡検査」の2つがあります。

| 全大腸内視鏡検査 | S状結腸内視鏡検査 | |

|---|---|---|

| 観察範囲 | 肛門、直腸、S状結腸、下行結腸、 横行結腸、上行結腸、盲腸 | 肛門、直腸、S状結腸のみ |

| 特徴 | ・前日からの食事制限や下剤の 服用が必要 ・検査当日も下剤を服用して 腸内の便をきれいに出す必要がある | ・大腸ポリープや大腸がんの7〜8割は 肛門〜S状結腸にできると言われ、 大腸がんの好発部位を簡便に調べられる ・前日の食事制限が不要で、当日に 浣腸洗浄するだけで検査ができる |

| 検査時間 | 15分前後(前処置:3時間程度、 検査後の安静時間:1時間程度) | 5〜10分程度 |

| 事前予約 | 必要 | 不要の場合もある |

全大腸内視鏡検査では、直腸から盲腸まで大腸全体を調べます*8。大腸をくまなく調べられますが、大腸を空っぽにする必要があるため、前日からの食事制限や下剤の服用などに負担を感じやすい検査でもあります。

.jpg)

S状結腸内視鏡検査は、大腸がんが発生しやすい大腸のS状結腸までを観察する検査です。食事制限等はほとんどなく短時間で検査ができます。大腸がんの発症リスクが少ない方や全大腸内視鏡検査を受ける時間がない方は検討してもよいでしょう。ただし、大腸全体は観察しないため、次項で紹介する大腸がんのリスク因子に複数当てはまる方は全大腸内視鏡検査の受診が望ましいと言えます。

なお、本記事では以降、「大腸内視鏡(大腸カメラ)検査/大腸内視鏡検査」は「全大腸内視鏡検査」を指すものとします。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査を受けたほうがよい方

国が推奨する大腸がん検診の方法は便潜血検査で、40歳以上を対象に年1回の受診が推奨されています。便潜血検査で1回でも陽性となった方は大腸内視鏡(大腸カメラ)検査による精密検査を受けましょう。便潜血検査で陰性だった方も、40歳以降は大腸内視鏡検査の定期的な受診がおすすめです。

また、40歳以下でも下記の大腸がんのリスク因子に複数当てはまる方は、大腸内視鏡検査を検討してください*9-11。

- 喫煙している

- 加工肉・赤身肉の摂取量が多い

- 食生活が乱れている

- 飲酒する量や頻度が多い

- 運動習慣がない

- 肥満度(BMI)が高い

- 高身長である

- 大腸がんを患った血縁者がいる

- 潰瘍性大腸炎やクローン病を患っている

- 遺伝性疾患が疑われる(リンチ症候群、家族性大腸ポリポーシスなど)

ただし、便秘や下痢をしやすい、便秘と下痢を繰り返す、お腹が張る、残便感があるといった排便症状が慢性的にある方や、赤や黒っぽい便が続くなどの症状がある場合は、すみやかに医療施設で診察を受けてください。

遺伝とがんの関連は下記をご覧ください。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の受診頻度は?

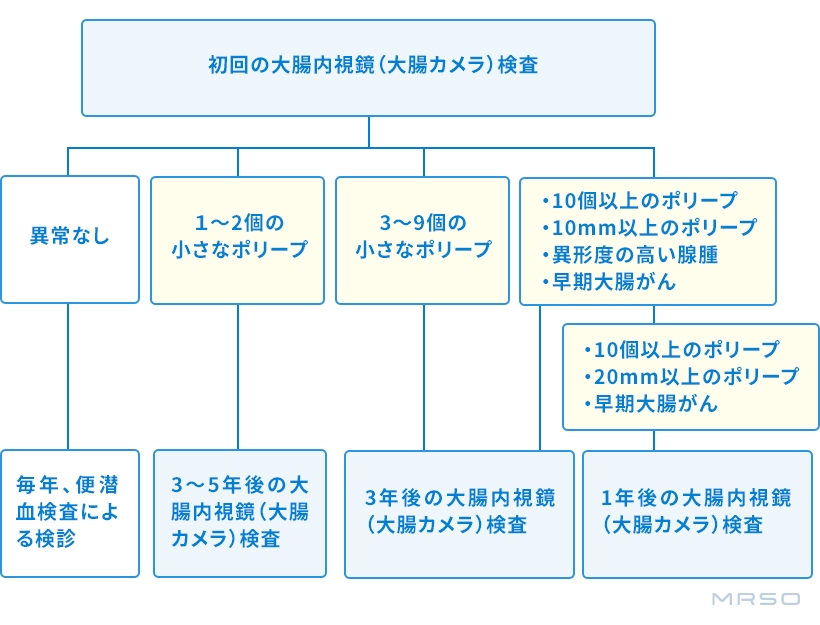

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の受診頻度について、日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは下記を推奨しています*11,*12。

なお当ガイドラインでは、今後大腸がん検診に大腸内視鏡検査が導入されると仮定した場合、異常がなければ5年後に大腸内視鏡検査を行うことが提案されています。このことから、大腸内視鏡検査の結果異常がなかった方は、次の大腸内視鏡による検査のメドは5年後と考えてよいでしょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用は生検やポリープ切除の有無によって異なる

人間ドックなど、自由診療での大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用目安は2〜3万円です。ただし、検査中にポリープなどが見つかり、生検(ポリープの組織を採取し良性か悪性か調べること。病理組織検査)やポリープ切除を行った場合、生検やポリープ切除の費用は保険診療に切り替わることがあります。

| 自由診療(10割負担) | 保険診療(3割負担) | |

|---|---|---|

| 適用例 | 人間ドックや自費での大腸がん 検診など、自覚症状はないが 疾患の有無について確認 したい場合 | 排便障害や腹部の違和感などの自覚 症状があり、医師が大腸内視鏡による 検査が必要と判断した場合、または 便潜血検査で陽性(要精密検査)と 判定された場合 |

| 大腸内視鏡(観察) | 20,000〜30,000円 | 6,000〜7,000円 |

| 大腸内視鏡+病理 組織検査(生検) | 20,000〜60,000円 ※保険診療に切り替わる場合あり | 10,000〜20,000円 |

| ポリープ切除 | 60,000〜100,000円 ※保険診療に切り替わる場合あり | 20,000〜30,000円 |

注:生検の費用は検査箇所数によって、ポリープ切除の費用は切除数、大きさによって変動する

生検の費用は、保険診療3割負担で1ヶ所なら4,000円前後、2ヶ所なら8,000円前後、3ヶ所なら1万円前後というように検査数によって費用が変わります。また、見つかったポリープをその場で切除(治療)した場合、大腸内視鏡検査ではなく「内視鏡的大腸ポリープ切除術」が適用されます。費用はポリープの大きさや切除した数によって変わりますが3割負担で2〜3万円が目安です。

最終的に支払う費用は、初診・再診料や使用した薬剤などによっても変わるため、事前に受診予定の医療施設に問い合わせておくとよいでしょう。また、人間ドックなど自由診療の場合でも、当日は必ず保険証を持参しましょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用助成・補助

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用は健康保険組合等で一部または全額負担してもらえる場合があります(所属している団体によって異なります)。適用には細かい条件が設定されていることが多いため、加入中の健康保険組合等が大腸内視鏡検査や人間ドックの補助金制度を設けているかどうか確認してみてください。

また、お住まいの自治体が人間ドックの費用助成・補助制度を設けている場合もあります。一例として、千葉県船橋市では対象者が人間ドックを受けた場合、13,000円を助成しています*13。

各自治体の人間ドック費用助成についてはこちらでまとめています。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の検査内容

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査のメリット・デメリット

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は、先端にカメラのついたチューブをお尻(黄門)から挿入し大腸内部を直接観察する検査です。便潜血検査では見逃されやすい大腸がんの早期発見に優れており、観察中にポリープなどが見つかれば、一部を採取して詳しい検査に回したり、その場で切除(治療)したりすることも可能です。一方、腸を空っぽにするための前処置に負担がかかるなどのデメリットもあります。大腸内視鏡検査のメリット・デメリットをまとめました。

【メリット】

- 病変を直接観察できるため、検査精度が高い

- 検査と治療を同時に行うことができる

- 腫瘤(ポリープ)などの病変が見つかり、悪性が疑われれば、その場で組織を採取できる

- 大腸がんの前がん病変であるポリープを見つけることができる

- 大腸がんだけでなく、潰瘍性大腸炎、クローン病などさまざまな大腸の病気も発見できる

【デメリット】

- 生検やポリープ切除など、処置によって費用が大きく異なる

- 下剤の服用につらさを感じやすい

- 前日の食事制限など、検査にともなう制限が多い

- 身体的負担が大きい(痛みをともなう場合がある)

- 検査で使用する薬の副作用のリスクがある

- 偶発症※のリスクがある

- 医師の技術等が検査時間などに影響することがある

※偶発症:検査時に稀に起こるトラブルのこと。大腸内視鏡の場合、カメラ挿入時やポリープの組織を採取する際に、ごく稀に腸を傷つけて出血してしまったり穴を開けてしまったりすることがある。なお、大腸内視鏡検査による偶発症の頻度はおおむね1万件に1件程度とされている*12。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の負担を軽くするコツ

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は、臓器をすみずみまで観察できるよう、大腸内を空っぽにして行います。そのため前日から食事制限や下剤を服用する必要があり、こうした事前の準備に負担を感じることがあります。食事制限や下剤などの負担を少しでも軽くするコツを紹介します。

前処置時の下剤の負担を軽くするには?

下剤(腸管洗浄剤)は検査当日に医療施設内で服用する場合と、前日の夜などから自宅で数回に分けて服用する場合もあります。腸内に便が多く残っていると、前処置(腸内に残っている便を下剤できれいにすること)に時間がかかりやすいため、検査前までに腸内の便をできるだけ出しておくことが大切です。

検査の数日前から過度な飲酒や極端に油分の多い食事は控え、消化のよい食事をとるよう意識し、検査前日は医療施設から指示された食事の決まりごとを守りましょう。便秘気味の方は検査2〜3日前から下剤を処方してもらえる場合があるので、事前に必ず医療施設に相談しておきましょう。

下剤の量が多くて飲むのが大変、重たく感じて飲みづらい、味がまずいなど、下剤自体を飲むのがつらいとの経験談も多く聞かれます。しかし近年では味が改良され、従来の水で溶かすタイプのものより少ない量ですむ下剤や、錠剤の下剤など選択肢が増えています。受診予定の医療施設に、下剤の種類を選べるかどうかを確認してみましょう。

食事制限メニューを考えるのが大変なときは?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査では、多くの場合検査前日あるいは数日前から食事制限が、検査当日は絶食が指示されます。医療施設によっては前日用の専用食(検査食)が配布されますが、配布がない場合は自身で食事に留意する必要があります。献立を考えるのが億劫な方や忙しい方は、コンビニやスーパーで購入できる食品を活用しましょう。レトルト粥、鮭やツナのおにぎり(海苔ははずす)、卵やツナのサンドイッチ、プレーンタイプのサラダチキンなどが、前日に食べてもよいものです。また、通販サイトなどでは大腸内視鏡(大腸カメラ)検査用の検査食の購入も可能です。なお、食事制限に関しては「検査前後の食事制限について」で詳しく解説します。

痛みの少ない検査を受けるには?

経験豊富な内視鏡医の在籍や、検査数・設備などに着目して医療施設を選ぶとよいでしょう。大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は繊細な技術が必要な検査であるため、慣れていない医師と熟練した医師では検査時間や痛みに差が生じます。なお、鎮静剤を使用すればウトウトしている間に検査を受けられるため、痛みを感じることはほとんどありません。鎮静剤の使用の有無も事前に医療施設に確認しておくとよいでしょう。医療施設の選び方は「おすすめの施設の選び方6つのポイント」で解説します。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の流れ・注意事項

検査前後の食事制限について

大腸を観察しやすくするためには、大腸を空っぽにしておくことがとても重要であり、そのためには検査の数日前から食事に留意することが望ましいです。食事制限をいつから始めるかは医療施設によって異なりますが、多くの場合2〜3日前から腸に残りにくい食材を選ぶよう意識し、前日は食事制限を行うよう指示されます。前日用の専用食(検査食)キット等が配布された場合は、キットに含まれていない食べものや指定以外の飲み物の摂取は控えましょう。

専用食がない場合は自身で食事制限をすることになります。下記に、食べていいもの・避けたいものをまとめました。前日の朝・昼・夕食のメニューやレシピを考える際の参考にしてください。

<前日に食べてよいもの・避けたいもの例>

| 【食べてもよいもの】 ・消化のよい食品 ・脂肪分の少ない肉や魚 | 【避けたいもの】 ・食物繊維が多いもの ・脂肪分が多いもの ・ゴマ、ナッツ類など消化されにくいもの | |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 白米、うどん、そうめん(薬味は 入れない)、食パン、ロールパン (ジャムやバターは不可)、 フランスパン、じゃがいもなど | 玄米、雑穀米、そば、ラーメン、 パスタ、全粒粉パン、ブラン系パン、 あんパン、クロワッサンなど |

| その他の 食材 | 卵、豆腐、鶏ささみ、鶏胸肉(皮は 除く)、赤身肉(豚ヒレ肉、 牛モモ肉など)、白身魚(タラ、 鮭など)、魚肉ソーセージ、 ちくわ、かまぼこ、バナナなど | 豚肉、牛肉、青魚(さば、ブリなど)、 エビ、カニ、イカ、タコ、貝類、 脂肪分の多い肉(鶏モモ肉、豚バラ肉、 牛ロース肉など)、ベーコン、 ソーセージ、揚げ物、野菜類、種のある くだもの、こんにゃく、豆類、 乳製品(チーズ、ヨーグルトなど)、 海藻類、きのこ類、ふりかけ、ジャム、 ゴマ、ナッツ類、チョコレート、 ポテトチップスなど |

| 飲料 | 水、お茶、コーヒー、紅茶(砂糖のみ 可、ミルクやレモンは入れない)、 炭酸飲料(炭酸水、サイダーなど) | 牛乳、乳製品飲料、ジュース、青汁、 アルコールなど |

野菜類やくだもの類、海藻類やきのこ類などは、普段であれば積極的に摂りたい食材ですが、皮や種、繊維が腸内に残りやすく検査の妨げになるため、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査前には避けたい食材です。乳製品も腸粘膜に残りやすいため避けましょう。アルコールには腸の動きを活発にさせたり血管を拡張させたりする作用があるため、検査時の出血が増えてしまう可能性があります。これらの理由から前日の飲酒は原則的に禁止としている医療施設が多いです。

便秘気味の方や万全な状態で検査を受けたい方は、2〜3日前から脂っこい食事や上表の食材を控え水分を多めに摂るように意識しましょう。

検査前のメニューを考えるのが大変な方は、先述のコンビニ食や通販サイト等で購入可能な専用食を活用してもよいでしょう。

そのほか、前日までの食事や服薬等に関する注意点を下記にまとめました。

- 夕食は19〜21時ごろまでにすませる(医療施設によって異なる)。以降は水分の摂取は問題ないが、固形物は口にしない

- 食事を抜くと腸の動きが鈍くなるため、前日の食事は必ずとる

- 常用薬がある場合は、いつまで服用してよいか医療施設に確認しておく

検査当日の流れ

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は前処置にかかる時間に個人差があるため、お昼過ぎから行われることが多いです。一例として、14時から検査を行う場合の当日の流れを紹介します。

<検査当日(来院前)の注意事項>

- 朝食・昼食は絶食。水やお茶は飲んでよい

- 大腸の血流に影響する可能性があるため、当日は禁煙する

- 鎮静剤使用を予定している場合は検査後車やバイクの運転ができないため、移動手段を確保しておく

<来院後の流れ>

10:00 検査予約時間の3〜4時間前に来院

10:30 下剤の服用開始。便の色が薄い黄色か透明になるまで排便を繰り返す

13:30 検査着に着替えて準備。鎮静剤を使う場合は投与する

14:00 検査開始。所要時間は10〜15分前後。ポリープを切除する場合は1ヶ所につき+5分程度

14:30頃 検査終了。鎮静剤を使用した場合は終了後30分〜1時間程度はリカバリールームなどで安静にする

15:30頃 医師による結果説明(郵送の場合もある)

15:45頃 会計

※所要時間は鎮静剤の使用の有無、生検やポリープ切除の有無等によって異なります。

検査着はチューブを入れる直前に黄門付近に切り込みを入れる紙ズボンのようなもので、肌の露出は最小限です。

便が透明になるまで下剤を飲むのがつらいとの声も多く聞かれますが、腸内をしっかり洗浄することで腸内をすみずみまで観察しやすくなります。

なお、医療施設によっては来院後ではなく自宅での下剤の服用を指示することもあります。便がほぼ排出されると多くの場合は便意も落ち着きますが、水のような便のため、医療施設に着くまでに漏れてしまうこともあります。移動時の漏れが心配な方は、紙パンツや紙オムツ、女性の場合はナプキンを使ってもよいでしょう。替えの下着も用意しておくと安心です。電車などを利用する場合は、事前に途中のトイレの場所などを確認しておきましょう。

検査中の便の漏れを心配する声もありますが、便が少し残っていたとしても内視鏡で洗い流し吸いとりながら検査を行うため、外に漏れることはほぼありません。もし漏らしたとしても医療従事者が気にすることはないので、安心して検査を受けましょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は生理中でも可能か

生理(月経)期間でも検査は行えます。ナプキンやタンポンの使用も問題ありません。

ただし、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は食事制限や下剤の服用などが必要な検査です。生理痛が重い、貧血気味になるなど、生理による体調不良が心配な方は、生理期間以外での受診が安心だと言えるでしょう。大腸内視鏡検査はほとんどの場合予約制なので、生理期間をはずして予約をし、生理周期がずれて検査日と被りそうな場合は医療施設に相談しましょう。

なお、大腸がん検診として行われる便潜血検査は、生理中は検査をすることができません。

健康診断や人間ドックを生理中に受けてもよいかどうかについては下記記事で解説しています。

検査後の注意事項

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査後の注意事項は以下の通りです。

- 検査後は早めに水分を摂取する

- 検査当日のお風呂はシャワーで済ませる

- 検査中に腸に空気を入れるため、検査後はお腹が張ることがある

- おならやゲップが出やすくなる(出したほうが体内の空気が抜けてよい)

加えて、「鎮静剤を使用した方」と「ポリープの組織採取(生検)もしくは切除した方」は以下の点にも注意してください。

【鎮静剤を使用した方の注意事項】

- 検査後は車やバイク、自転車の運転、高所での作業などは控える

- 鎮静剤の影響で目がチカチカする、吐き気や頭痛、心臓がドキドキするといった症状が現れる場合がある(症状が強い場合は医療施設に連絡)

【生検またはポリープ切除をした方の注意事項】

- 検査後1週間前後は運動や飲酒、長時間の入浴は控える

- 検査後2〜3日は消化のよい食事にする

- カフェインの強い飲み物やアルコールを控える(タバコは可)

ポリープを切除していない方はとくに食事や水分の制限はありませんが、腸への負担を軽くするために消化のよい食事から再開していくとよいでしょう。

検査後のアルコール摂取制限については医療施設によって異なりますが、内視鏡検査のあとは胃腸の動きが鈍くなること、検査時に使用した薬剤との兼ね合いなどから、多くの場合しばらく控えるよう指示されます。アルコールは検査後24時間以上経ち、体調が戻ってからが望ましいでしょう。もしアルコールを飲んで体調不良になった場合は、アルコールの摂取をすぐに中止し、十分な水分補給をしましょう。それでも改善しない場合や悪化する場合は、医療施設に連絡しましょう。

なお、検査後に腹痛や下痢、血便、気持ちが悪いような感覚が続く場合も、検査を受けた医療施設に相談してください。

おすすめの施設の選び方6つのポイント

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の負担をできるだけ軽くするために重要なのが「医療施設選び」です。「安心」「痛くない」「恥ずかしくない」大腸内視鏡検査を受けられる施設選びの6つのポイントを紹介します。

経験豊富な医師が内視鏡検査を行っているか

内視鏡の経験が豊富な医師が検査を行っているかどうか調べるときは、日本消化器内科学会認定の「内視鏡専門医(もしくは指導医)」かどうかをチェックしましょう。

内視鏡専門医(もしくは指導医)は試験・経験年数・論文発表などいくつかの厳しい条件を満たした医師のみが持つ資格であるため、内視鏡の経験が豊富です。大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は胃カメラよりもさらに高度な技術が必要とされる検査のため、熟練した内視鏡医ほど安全に、すばやく検査を行うことができます(ポリープの有無や個数、前処置の状態によって異なります)。

内視鏡検査の実績が豊富な医療施設か

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の件数やポリープ・早期がんの切除件数・切除率などをWebサイトなどで公表している医療施設は、実績や経験に自信がある医療施設だと言えます。しかし、実際は大腸内視鏡の検査数等を公表している施設は多くないため、実績が豊富で設備が整っている施設を選びたい場合は「内視鏡指導施設」かどうかをよいでしょう。内視鏡指導施設ならびに指導連携施設は下記から確認できます。

日本消化器内視鏡学会 指導施設・指導連携施設一覧

ポリープ切除に対応しているか

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査を行っている医療施設によっては、大腸内視鏡による観察のみ、またはポリープが見つかった場合は組織採取まで行い、ポリープの切除(治療)は他院を紹介することもあります。その場合、ポリープ切除の際にもう一度食事制限や下剤などの前処置を行うことになり、切除するまで不安な気持ちのまま過ごすこともありそうです。こうした点を考慮すると、検査中にポリープが見つかったら切除までできる医療施設のほうが身体的・精神的負担は軽くすむと言えそうです。

ただし、10mmを超えるものは外科手術などで切除する場合があるため、すべてのポリープが検査当日に切除可能ではありません。

鎮静剤の使用可否や複数の下剤を扱っているか

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査で使用する鎮静剤は、ウトウトと眠ったような状態にし不安や緊張をやわらげる目的で使われます*12。外科手術で使用される「全身麻酔」とは異なり短時間で覚醒しますが、意識や血圧の低下などが起こる場合があることから、鎮静剤を使用するにはモニタリングや酸素吸入器、リカバリースペースなど、機器や十分なスタッフを備えている必要があります。鎮静剤の使用を希望する場合は、環境が整っているかどうかを確認しましょう。

また、近年は下剤の種類が増えており、複数の下剤から自身に合うものを医師と選べる医療施設も増えています。下剤による負担を軽減したい場合は、複数の下剤の取り扱いがあるか確認しましょう。

痛みに配慮した検査方法を取り入れているか

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は、空気をお尻の穴から入れて腸内をふくらませたところにチューブを通していく方法が一般的です。しかし、チューブをスムーズに腸内へ進めていくには熟練した技術が必要で、チューブが腸内に引っかかると痛みが強くなることがあります。また、腸内に注入された空気が検査後も吸収されずにお腹が張るのも痛みにつながります。

最近ではチューブを通す際に水を一緒に流す「侵水法」が広まりつつあり、従来よりも痛みの少ない検査を受けることが可能です。ほかにも、お腹をふくらませる際に、より体内に吸収されやすい炭酸ガスを利用することで痛みを和らげる工夫をしている施設もあります。受診する施設が痛みを軽減する検査法を導入しているか確認しましょう。

女性に配慮されているか

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査における下剤の服用や、お尻からカメラを入れることなどに恥ずかしさや抵抗感を覚える方も少なくないでしょう。

医療施設によっては前処置室(下剤を飲んだり、トイレがあるスペース)が男女分かれている、女性医師が担当しているなど女性に配慮した検査を行っている施設もあります。恥ずかしさなどから検査をためらっている方は、女性へ配慮している施設を選ぶとよいでしょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査でよくある質問

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は医療費控除の対象になる?

人間ドックなど、自覚症状がなく検査が目的での大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の費用は医療費控除の対象にはなりません*14。ただし、大腸内視鏡検査で見つかったポリープが悪性であり、引き続き治療を行った場合は、大腸内視鏡検査の費用が医療費控除の対象になる場合もあります。税務署によって判断が異なる場合があるため、所轄税務署へ確認しましょう。

医療費控除についての詳細は下記もご覧ください。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査と大腸CT検査、どちらがよい?

受診する方の健康状態などによるため、どちらがよりよいとは一概には言えません。

大腸CT検査とは、X線を使って大腸の様子を撮影する検査方法です。カメラを挿入しないため合併症のリスクが低い点、下剤の量が少なく検査時間も短い点などから、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査より身体への負担は少ない検査と言えます*15。

他方で、肛門から炭酸ガスを注入するためお尻にチューブを入れる必要がある、小さいポリープや高さのない病変は見つけにくい、ポリープ等が見つかった場合は大腸内視鏡検査を受ける必要があり二度手間になるなどのデメリットもあります*15。

メリットとデメリットを理解し、医療施設とも相談しながら検査方法を決めるとよいでしょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の全身麻酔の費用は?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査では、外科手術で使われる「全身麻酔」は行いません。使用することがあるのは「鎮静剤」で、使用すると眠ったような状態になるものの、呼びかけたり揺すったりすると目が醒めます*16。

人間ドックなど自由診療での大腸内視鏡検査に鎮静剤を付加する場合の費用は、3,000〜8,000円前後と医療施設によって開きがあり、検査プランの中に鎮静剤の費用も含まれていることもあります。事前に受診予定の医療施設に問い合わせておきましょう。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は痛い? 鎮静剤なしでも大丈夫?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査で痛みを感じるおもなケースは、おもに腸管が引き延ばされたり、圧迫されたりするときです。ただし、痛みの感じ方は人それぞれであり、医師の技術によってはあまり苦痛を感じることなく検査が可能な場合もあります。

大腸内視鏡検査における鎮静剤は、眠ったような状態にすることで不安や緊張をやわらげることが目的のため、必須ではありません。鎮静剤に不安のある方、検査当日に車の運転をする方、鎮静剤にアレルギーがある方などは、鎮静剤不使用で検査を受けられます。一方、検査に恐怖感がある方などは、使用したほうがスムーズに検査を受けられる場合があります。

鎮静剤の使用の有無については個々の体質やメンタル、腸の形などによっても異なるため、事前に担当医とよく相談して決めるとよいでしょう。

初めて大腸内視鏡(大腸カメラ)を受けます。どうすればいい?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査を初めて受ける方は、下記のポイントを押さえておくとよいでしょう。

- 内視鏡専門医の在籍や、検査実績が多い医療施設を選ぶ

- 事前に不安なことや鎮静剤使用の有無などを医療施設と相談しておく

- 食事制限などを守り、腸をできるだけ空っぽにしておく

- 自宅で下剤を飲む場合は、当日の医療施設までの移動手段を確認しておき、漏れ対策として紙パンツやナプキンなどを備えておく

- 保険診療に切り替わる場合があるため、人間ドックでも保険証を持参する

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査が恥ずかしい女性はどうすればいい?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査でお尻からチューブを入れることなどに抵抗感を覚える女性は多いかもしれません。しかし、実際の露出部分はチューブを通す小さな穴のみで、最小限に抑えられています。また、鎮静剤を使用すればウトウトと眠ったような状態で内視鏡検査を受けられるため、検査の不安や緊張を和らげることができます。

どうしても恥ずかしい場合は、女性医師が検査を担当するなど、女性に配慮した医療施設で受診するのがおすすめです。また、気がかりがあれば事前に相談しておくことも、不安や抵抗感の軽減につながりそうです。

大腸ポリープが良性か悪性かはいつわかる?

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査の結果は、検査中または検査後に、モニターを見ながら医師から説明を受けることが多いです。

検査中にポリープが見つかり生検をした場合、良性か悪性かなどの結果がわかるのは1〜2週間後が目安です。結果は来院または郵送等で受け取ります。

参考資料

*1.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 最新がん統計

*2.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 大腸

*3.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 院内がん登録生存率集計

*4.Sidney J, et al. Prevention of Colorectal Cancer by Colonoscopic Polypectomy. The New England Journal of Medicine, December 30, 1993

*5.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計予測

*6.American Cancer Society. Key Statistics for Colorectal Cancer

*7.American Cancer Society. Facts & Figures 2021 Reports Another Record-Breaking 1-Year Drop in Cancer Deaths

*8.国立がん研究センター がん情報サービス 大腸がん検診について

*9.国立がん研究センター がん情報サービス 大腸がん(結腸がん・直腸がん)予防・検診

*10.国立がん研究センター がん対策研究所予防関連プロジェクト 日本人における身長と大腸がんリスク

*11.斎藤豊ほか「大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランスガイドライン」日本消化器内視鏡学会雑誌 62巻(2020)8号

*12.日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡Q&A 大腸内視鏡検査は、どんな時に行う検査でしょうか?

*13.千葉県船橋市 人間ドック費用助成について

*14.国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

*15.日本大腸肛門病学会 大腸CT検査について教えてください

*16.日本麻酔科学会「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」(2022年6月改訂)