健康診断の腹囲測定は、生活習慣病と密接な関係にある「内臓脂肪」の量を推定する目的で行われます。本記事では、腹囲測定でわかることや男女・年代別の腹囲サイズのボリュームゾーン、腹囲のサイズを減らすヒント、トクホ食品との付き合い方まで紹介します。

★こんな人に読んでほしい!

・健康診断の腹囲測定でショックを受けた方

・男女別の腹囲の平均が知りたい方

・腹囲を減らす方法を知りたい方

★この記事のポイント

・健康診断の腹囲測定の目的は「内臓脂肪」の推定

・健康診断などの「腹囲/ウエスト周囲径」は「へそ周りのサイズ」のこと

・内臓脂肪の過剰な蓄積が動脈硬化を引き起こし、ひいては脳卒中や心筋梗塞を招くことも

・メタボリックシンドロームの診断基準における腹囲測定に身長は加味されない

・腹囲を1cm減らすには約7,000kcalの消費が必要。日常的な運動を心がけよう

目次

健康診断の「腹囲測定」目的は生活習慣病リスクの予測

腹囲測定の目的は「内臓脂肪」の推定

企業(職場)の定期健康診断や、自治体などが実施する特定健診(特定健康診査)の項目にある「腹囲測定」の目的は、おなか周り(へそ周り)のサイズから内臓脂肪を推定することにあります*1。脂肪は活動時のエネルギー源や体温の維持といった役割を担っているため、ある程度の蓄えは必要です。しかし、脂肪のうち「内臓脂肪」の過剰な蓄積は生活習慣病を招く要因のひとつになります*2。内臓脂肪は腹囲に反映されやすいことから、健康診断では内臓脂肪が過剰に蓄積していないかを調べる方法として腹囲測定を実施しています。

なお、後述の「お腹を凹ませるのはNG。正しい腹囲の測り方」でも解説しますが、健康診断などで計測する「腹囲」は「ウエスト周囲径(長)」と呼ばれることもあり、いずれも「へそ周り」のサイズを指します。

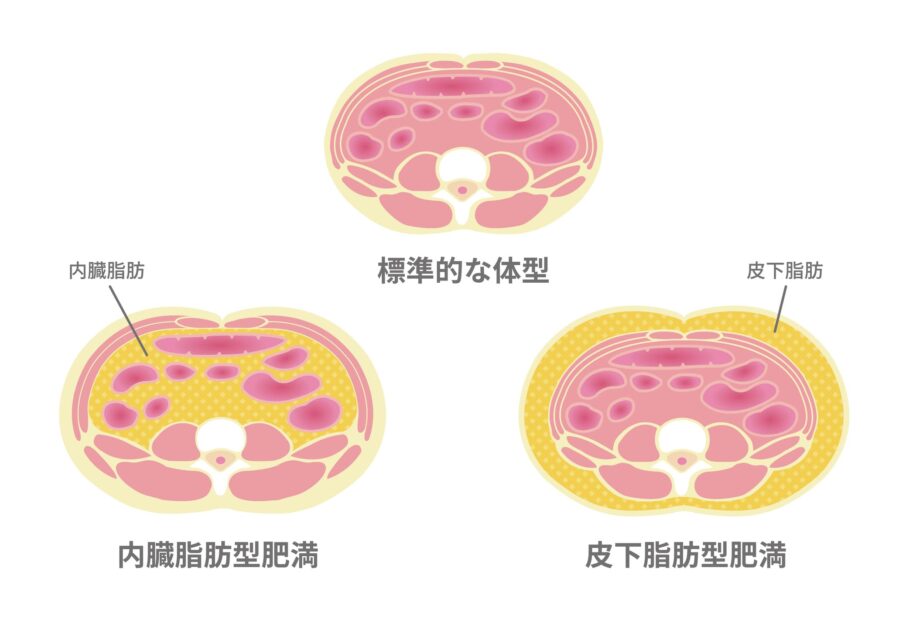

中性脂肪、内臓脂肪、皮下脂肪の違い

脂肪には大きく中性脂肪、内臓脂肪、皮下脂肪などがあります*2,*3。それぞれの違いを説明します。

【中性脂肪】

血液中に含まれる脂肪のことです。健康診断や特定健診の血液検査で調べる項目のひとつです。中性脂肪には活動する際のエネルギー源としての役割がありますが、中性脂肪が過剰になると内臓脂肪や皮下脂肪として蓄えられたり、血液がドロドロになったりし、健康を妨げる要因となります。

【内臓脂肪】

腸など内臓の周りに蓄積する脂肪のことです。ウエスト周りが大きくなりやすいため、内臓脂肪による肥満はリンゴ型肥満とも呼ばれます。内臓脂肪は男性につきやすく、エネルギーとして消費されやすい特徴があります。

【皮下脂肪】

皮膚の下に蓄積する脂肪のことです。お尻や太ももなど下半身につきやすく、皮下脂肪による肥満は洋ナシ型肥満とも呼ばれます。皮下脂肪は女性につきやすく、一度つくとなかなか落ちにくいのが特徴です。

内臓脂肪と生活習慣病の関係

食事や飲酒、睡眠不足やストレスといった生活習慣が要因となる疾患や症状を生活習慣病と呼びます。おもな生活習慣病は、がんや心臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、脳梗塞、心筋梗塞などです*4。

内臓脂肪が生活習慣病に深く関わっている理由は、内臓脂肪の過剰な蓄積による分泌物質のバランスの乱れにあります。内臓脂肪は活動時のエネルギー源の蓄えのほか、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質を分泌する役割も持っています。内臓脂肪が過剰な状態では、以下のような分泌バランスの乱れが生じます*5。

【身体にとってよい物質の減少】

血圧の低下や血管の修復に関わり、動脈硬化を抑制する物質が低下します。また、満腹中枢を刺激することで食欲を抑制させる物質が減少します。

【身体にとって悪い物質の増加】

脂肪細胞から血圧を上昇させる物質や、インスリン(血糖値を一定に保つ働きをするホルモン)*6の働きを低下させる物質などが増加します*7。

内臓脂肪の過剰な蓄積は動脈硬化や血圧上昇の要因となり、ひいては糖尿病、脳梗塞といった生活習慣病を招くリスクファクターとなります。

メタボリックシンドロームとは。どんな病気につながる?

メタボリックシンドロームとは

メタボリックシンドロームとは、ウエスト周囲径(へそ周りの腹囲)が男性85cm以上、女性90cm以上で、かつ高血圧、高血糖、脂質代謝異常を2つ以上併せ持った状態のことです*1,*5。ただ腹囲が大きいだけでは、メタボリックシンドロームとはいいません。

メタボリックシンドロームの方は、そうでない方と比べて、2型糖尿病になるリスクが約3倍、心血管疾患を生じるリスクが約1.7倍になることが指摘されています*7。

メタボリックシンドロームが問題視される大きな理由が、動脈硬化への進みやすさです。動脈硬化とは、もともと弾力性のある動脈の壁に脂質のひとつであるLDLコレステロールなどがへばりつき、動脈の壁が硬く厚くなったり、血管が狭くなったりした状態を指します*8,*9。動脈硬化は高血圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満などが要因であり、「血圧がやや高めで腹囲もやや大きい」といったように、それぞれの要因の程度は低くても複数組み合わさると動脈硬化への進行リスクが高まることがわかっています。

動脈硬化は自覚症状がほとんどないため、気づかぬうちに進行し脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)や心筋梗塞など命に関わる疾患につながることもあります。日本では、このようなリスクを少しでも減らすための施策として、メタボリックシンドロームに着目した「特定健診・特定保健指導」*10を実施しています。

なお、日本における成人のメタボリックシンドロームの診断基準は、身長に関係なく「男性85cm以上、女性90cm以上」ですが、小児期のメタボリックシンドロームの診断基準には「ウエスト/身長比」が加えられています*10。また、イギリスの国立医療技術評価機構(NICE)も、潜在的な健康リスクを軽減するためにウエストのサイズを身長の半分未満にすることを推奨しています*12。日本においても今後、成人のメタボリックシンドローム等の診断基準に身長を加味するかどうかといった議論がより深まっていくことが予想されます。

「特定健診」と「メタボリックシンドローム」の判定基準の違い

厚生労働省による特定健診は、過剰な内臓脂肪(内臓脂肪型肥満)が生活習慣病の上流にあり、内臓肥満に加え糖尿病、高血圧、脂質異常症が複数重なると動脈硬化の進行リスクが高まるとの考え方をベースに設定されています*13。そのため、メタボリックシンドロームだけでなく、動脈硬化のリスクにも着目した検査項目となっています。詳しい検査項目は下記記事をご参照ください。

特定健診でメタボリックシンドロームなどのリスクが高いまたは予備軍とされた方には、特定保健指導が実施されます。また、日本内科医学会などの8つの学会が合同で定めているメタボリックシンドロームの診断基準は、特定健診における特定保健指導選定の基準とはやや異なります。それぞれの基準は次の通りです。

特定健診において特定保健指導対象者を選定する判定基準*14

特定健診では、内臓脂肪リスクとメタボリックシンドロームのリスク、その他のリスクを総合的に勘案し、特定保健指導対象者を選定します。

・内臓脂肪リスクの判定

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上または腹囲は基準値以下だがBMIが25以上

・メタボリックシンドロームの判定項目(追加リスク)

(1)血圧:収縮期血圧が130mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上

(2)脂質:中性脂肪が150mg/dl以上、またはHDLコレステロールが40mg/dl未満

(3)血糖:空腹時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1cが5.6%以上

・その他関連リスク

(4)喫煙あり(質問票)

※(1)〜(3)の追加リスクが1つ以上の場合にのみカウント

| 腹囲 | 追加リスク | (4)喫煙※ | 特定保健指導対象 | |

|---|---|---|---|---|

| (1)血圧 (2)脂質 (3)血糖 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||

| 男性:85cm以上 女性:90cm以上 | 2つ以上該当 | 喫煙の有無は関係なし | 積極的支援 | 動機付け支援 |

| 1つ該当 | あり | |||

| なし | 動機付け支援 | |||

| 上記以外で BMIが25以上 | 3つ該当 | 喫煙の有無は関係なし | 積極的支援 | 動機付け支援 |

| 2つ該当 | あり | |||

| なし | 動機付け支援 | |||

| 1つ該当 | 喫煙の有無は関係なし | |||

※「以前は吸っていたが最近1ヶ月は吸っていない」場合は「喫煙なし」

特定保健指導の内容は下記です*14。

・積極的支援:初回面接による支援の実施、その後3ヶ月以上の継続的な支援。3~6ヶ月後に実績評価を行い、終了後も必要に応じてフォローアップ

・動機付け支援:初回面接による原則1回の支援。3~6ヶ月後に実績評価を実施

日本の学会におけるメタボリックシンドロームの診断基準*5

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上(可能な限り、腹部CT検査で内臓脂肪面積100cm2以上を確認)の人のうち、次の(1)~(3)が2つ以上当てはまる場合にメタボリックシンドロームと診断されます。

(1)中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満のいずれかまたは両方

(2)収縮期血圧が130mmHg以上、拡張期血圧が85mmHg以上のいずれかまたは両方

(3)空腹時血糖が110mg/dl以上

男女・年代別、腹囲の平均はどれくらい?

お腹を凹ませるのはNG。正しい腹囲の測り方

腹囲測定では、へその高さで水平におなか周りを測ります*1。特定健診などでは「ウエスト周囲径」と呼ぶためややこしいですが、服の採寸などで用いるウエスト(へそ上の最もくびれた部分)ではなく、へその周径を計測します。腹囲の測定方法は以下の通りです。

<腹囲の測定方法>*16

1)両足をそろえて立ち、両手は自然に垂らす

2)軽く息を吐いてリラックスをする

3)へその高さにメジャーをあて、床と水平になるように留意しながら計測する

測定に望ましいタイミングは空腹時です。おなかを凹ませると正しく腹囲を測定できません。自身の身体の状態を把握するために、正しい方法で計測しましょう。

腹囲測定の見方、基準値

特定健診の腹囲測定、血糖、脂質、血圧の項目で、特定保健指導者を選定する基準値は以下の通りです*14。

| 項目 | 判定基準 |

|---|---|

| 腹囲(またはBMI) | 男性85cm以上、女性90cm以上、またはBMIが25以上(男女共通) |

| 血糖(血液検査) | 空腹時血糖100mg/dl以上、またはHbA1c(NGSP値)5.6%以上 |

| 脂質(血液検査) | 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満 |

| 血圧 | 収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上 |

なお、上記は特定健診における判定基準であり、各検査項目の基準値(基準範囲)は健康診断を実施する医療施設によって異なります。

腹囲の平均はどのくらい? 男女・年代別、腹囲のボリュームゾーン

腹囲のサイズについて、男女別・年代別の分布を下表にまとめました。各表内の太字は、各年代におけるサイズ帯のTOP3です。

<男性(メタボリックシンドロームの判定基準 85cm以上)>*16

| 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 60cm未満 | − | − | − | − | 0.2% |

| 60~65cm | 1.7% | 1.3% | − | − | 0.2% |

| 65~70cm | 13.2% | 6.6% | 1.5% | 1.5% | 2.2% |

| 70~75cm | 20.7% | 10.6% | 5.8% | 2.7% | 4.9% |

| 75~80cm | 14.9% | 10.6% | 14.3% | 15.3% | 8.5% |

| 80~85cm | 15.7% | 25.8% | 19.7% | 19.5% | 22.1% |

| 85~90cm | 12.4% | 16.6% | 18.9% | 18.3% | 20.1% |

| 90~95cm | 9.1% | 13.2% | 16.2% | 20.6% | 21.8% |

| 95~100cm | 6.6% | 7.9% | 9.3% | 8.8% | 10.4% |

| 100~105cm | 2.5% | 3.3% | 6.9% | 6.9% | 5.1% |

| 105~110cm | − | 2.0% | 3.5% | 3.8% | 2.7% |

| 110~115cm | 1.7% | − | 1.2% | 1.5% | 0.7% |

| 115~120cm | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.4% | 0.5% |

| 120cm以上 | 0.8% | 1.3% | 1.9% | 0.8% | 0.5% |

| 85cm以上合計 | 33.9% | 45.0% | 58.7% | 61.1% | 61.9% |

※「−」は該当なし

※太字は各年代におけるサイズ帯TOP3

※数値は四捨五入されているため、総数と合わないことがある

男性の場合、腹囲が85cm以上の割合は、20代33.9%、30代45.0%、40代58.7%、50代 61.1%、60代61.9%となっています。40代以降は半数以上の人が基準値を超えていることがわかります。また、基準値を超える人が半数以下である30代でも、85cmの境界線周辺に多くの人が分布していることから、男性は30歳を過ぎたあたりから腹囲のサイズに留意していくことが大切だと言えます。

<女性(メタボリックシンドロームの判定基準 90cm以上)>*16

| 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 60cm未満 | 2.8% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |

| 60~65cm | 10.3% | 6.3% | 6.8% | 4.3% | 2.8% |

| 65~70cm | 24.3% | 15.1% | 14.2% | 8.5% | 6.2% |

| 70~75cm | 21.5% | 25.0% | 25.7% | 18.2% | 12.6% |

| 75~80cm | 21.5% | 22.4% | 17.0% | 22.5% | 16.2% |

| 80~85cm | 9.3% | 14.6% | 15.5% | 17.9% | 19.4% |

| 85~90cm | 5.6% | 6.3% | 9.3% | 12.0% | 18.5% |

| 90~95cm | 3.7% | 4.7% | 5.3% | 7.4% | 12.1% |

| 95~100cm | − | 1.0% | 3.1% | 4.8% | 5.7% |

| 100~105cm | 0.9% | 2.1% | 0.9% | 2.8% | 4.5% |

| 105~110cm | − | 1.0% | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 110~115cm | − | 1.0% | 1.2% | 0.6% | 0.4% |

| 115~120cm | − | − | − | − | 0.2% |

| 120cm以上 | − | − | 0.3% | − | 0.4% |

| 90cm以上合計 | 4.7% | 9.9% | 11.1% | 16.2% | 24.3% |

※「−」は該当なし

※太字は各年代におけるサイズ帯TOP3

※数値は四捨五入されているため、総数と合わないことがある

女性の場合、腹囲が90cm以上の割合は、20代4.7%、30代9.9%、40代11.1%、50代16.2%、60代24.3%であり、どの年代でも基準値を超えない人が大半を占めています。女性の腹囲(へそ周りのサイズ)のボリュームゾーンは、20代が65~70cm(24.3%)、30代70~75cm(25.0%)、40代70~75cm(25.7%)、50代75~80cm(22.5%)、60代80~85cm(19.4%)です。この数値は平均とは異なりますが、ひとつの目安としてお考えください。

男性と女性を比較すると、男性のほうが腹囲の基準値を超える割合が高いことがわかりました。一方で、男性にも女性にも共通しているのが、年齢を重ねるごとに腹囲のサイズが増える傾向にある点です。

なお、上記の表は腹囲のサイズと該当する人の割合を年齢階級別で表したものであり、各年代の平均的なサイズを示したものではありません。自身の年齢、腹囲のサイズと照らし合わせどのゾーンにいるのかを確認し、身体の状態を知る参考材料としてください。

男性のほうが落としやすい? トクホの効果は? 男女別、腹囲を減らす方法

内臓脂肪は皮下脂肪より燃えやすい?

腹囲が大きくなるおもな原因は、アンバランスな食生活や運動不足などから起こる内臓脂肪の蓄積です。とくに男性は内臓脂肪がつきやすいため、おなか周りが大きくなりやすい傾向にあります。なお、内臓脂肪は皮下脂肪より脂肪細胞が小さいため、エネルギーとして消費されやすい特性があります*17。

他方、女性はお尻や太ももなどを中心に皮下脂肪がつきやすい傾向にあり、皮下脂肪は内臓脂肪に比べゆっくり消費される特性があります*17。このことから、腹囲をサイズダウンする方法は男性と女性で若干異なります。詳しくは次項で紹介します。

【男女別】腹囲のサイズダウン方法

メタボリックシンドローム対策の基本は、食べ過ぎと運動不足の解消です。食べ過ぎを抑える心がけとしては、腹八分目にする、よく噛んで食べる、食物繊維を含む食品を積極的に摂る、間食やアルコールは控えめにするなどがあります*17。

運動に関しては、厚生労働省が成人や高齢者、生活習慣病のリスクがある方など対象者ごとにおすすめの運動プログラムをまとめた資料を公開しています*18。このうち、糖尿病や高血圧、心血管疾患などがない成人に向けたプログラムでは、有酸素運動(週2~5回)と筋トレ(週2~3回)の組み合わせが推奨されています*19。

厚生労働省「成人を対象にした運動プログラム」(外部リンク)

なお、腹囲を1cm減らすには、体重を約1kg落とす、すなわち約7,000kcalを消費する必要があるとされています*20。1ヶ月で1kgの減量を目指す場合、単純計算で1日あたり約230kclの摂取を減らすか多く消費すれば、1ヶ月で1kg、腹囲1cm程度のサイズダウンにつながると考えることができます。

上記と内臓脂肪、皮下脂肪の消費特性を踏まえ、性別ごとにおすすめの運動を紹介します。

男性

内臓脂肪は皮下脂肪より燃えやすい特性を勘案すると、筋肉をつけて基礎代謝を上げ、よりエネルギーを消費しやすい身体へと整えることが有効であると考えられます。有酸素運動に加え、負荷の軽い筋トレを日常的に行うのがおすすめです。とくに、太ももやお尻といった面積の大きい筋肉を育てることで、効率のよい脂肪燃焼が期待できます。

【運動例1:プランク(目安:30秒×2セット)】

効果のある部位:おなか、お尻、インナーマッスル、体幹

方法:

1.うつ伏せの状態で、ひじをつき上半身を支える

2.ひじとつま先で身体を支え、頭からかかとが一直線になるよう意識し、30秒キープする

【運動例2:ワイドスクワット(目安:10回×1セット~)】

効果のある部位:太もも、お尻、下半身全体

方法:

1.足を肩幅より広く開いて立ち、つま先は外側に向ける

2.腕は頭の後ろか胸の前でクロスする

3.背筋を伸ばしたまま、ゆっくり腰を下ろす

4.太ももが床と平行になるまで腰を下ろし、もとに戻る

女性

内臓脂肪よりゆっくり燃焼する皮下脂肪へアプローチするには、日常的な有酸素運動が適していると言えます。また、女性は生理周期によって代謝が盛んな時期と滞りやすい時期があるため、運動のタイミングも重要です。代謝が活発な生理終了後から排卵日までは、エアロビやジョギング、水泳などを行うとよいでしょう。この時期は筋トレも有効です。排卵後から生理前は、身体が水分などを溜め込みやすい時期です。ヨガやストレッチ、ウォーキングなどの運動を、無理のない範囲で行うとよいでしょう。生理中は思いのままに過ごして問題ありません。身体を動かしたほうが調子がよければ、ヨガやストレッチなどを行いましょう。ここでは、すきま時間に取り入れやすい運動を紹介します。

【運動例1:シーテッドレッグレイズ(目安:左右6〜10回×1セット~)】

効果のある部位:太もも、おなか

方法:

1.イスに浅く腰掛け、片足の太ももを浮かせて10秒キープする

2.もう片方の足も同様に。左右交互に6〜10回行う

【運動例2:カーフレイズ(目安:10回×1セット~)】

効果のある部位:ふくらはぎ

方法:

1.肩幅程度に足を開いて立ち、かかとを少し浮かせる

2.かかとを10回上げ下げする

男女どちらも、それぞれの体力や環境によって、継続できる方法で取り組むことが大切です。減量効果は1日に30分の運動をした場合と3回に分けて10分ずつ運動した場合とで差がないことがわかっています*21。無理な運動は継続が難しいものです。できるときに、できる範囲で継続的に行えるよう、自身に適した運動スタイルを探っていきましょう。

トクホ、サプリの効果とは。 健康補助食品との付き合い方

「内臓脂肪を落とす」「中性脂肪を減らす」といった表示があるトクホ食品(特定保健用食品)やサプリが流通しています。なかでもトクホは国の審査を通過していることから過剰な期待を持たれやすい傾向にありますが、トクホは医薬品ではなく、あくまで食品です。利用によって病気が治ったり、健康が約束されたりするものではありません。トクホのメリットを得るには、正しい理解と適切な利用が必要です。ここでは、国立健康・栄養研究所によるトクホの利用法*22を参考に、要点を紹介します。

トクホ利用上の注意点

・病気がなく、適切な食生活を送っていることが前提

基本的に、病気ではないが健康が気になる方などが対象です。また、適切な食生活を送っていることが前提であり、乱れた食生活のままトクホを取り入れても期待する効果は得られません。

・利用前に注意事項をきちんと読む

商品には注意事項が記載されています。利用法をきちんと読んでメリットやデメリットを把握し、摂取方法や量を守ることが大切です。不明点や気がかりはかかりつけ医や薬剤師、アドバイザリースタッフ*23に相談しましょう。

中性脂肪、体脂肪に関するトクホの利用法

・中性脂肪に関するトクホ

食事の際に摂取することで、食後の中性脂肪の上昇を抑えるとされる製品が中心です。食事と一緒に摂取するタイプを空腹時に摂取するなど利用法を間違えると、効果は期待できません。中性脂肪を増やしにくい食生活や運動習慣を実践することでより効果が期待できます。

・体脂肪に関するトクホ

「体脂肪がつきにくい油」など、調理用油類に多く見られるトクホです。バランスのよい食生活と適切な運動のもと、通常の油をトクホに置き換えた場合に効果が見られたなど、特定の条件下での効果が示されています。このことから、トクホさえ使えば生活習慣に関係なく体脂肪が落ちるわけではなく、ある程度食生活に気を配ったうえで通常の油と置き換え、正しく使うことで効果が得られる、と考えられます。

繰り返しますが、トクホはあくまでも食品であり、医薬品ではありません。過剰に期待するのではなく、バランスのとれた食生活を心がけ、そのうえでの補助としてトクホ食品やサプリを活用することが望ましいでしょう。

参考資料

*1.厚生労働省 e-ヘルスネット ウエスト周囲径

*2.厚生労働省 e-ヘルスネット 肥満と健康

*3.厚生労働省 e-ヘルスネット 中性脂肪/トリグリセリド

*4.厚生労働省 e-ヘルスネット 生活習慣病とは?

*5.日本内分泌学会 メタボリックシンドローム

*6.厚生労働省 e-ヘルスネット インスリン

*7.Earl S Ford. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes Care, 2005; 28(7)

*8.厚生労働省 e-ヘルスネット LDLコレステロール

*9.厚生労働省 e-ヘルスネット 動脈硬化

*10.政府広報オンライン がん検診&特定健診・特定保健指導の受診を!

*11.日本小児内分泌学会 肥満

*12.Keep the size of your waist to less than half of your height, updated NICE draft guideline recommends. NICE

*13.厚生労働省 e-ヘルスネット メタボリックシンドローム(メタボ)とは?

*14.厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」

*15.厚生労働省 e-ヘルスネット メタボチェック 腹囲の測り方

*16.厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」第2部 身体状況調査の結果 第19表

*17.厚生労働省 e-ヘルスネット メタボリックシンドロームを予防する食事・食生活

*18.厚生労働省 標準的な運動プログラム(健康増進施設)

*19.厚生労働省「成人を対象にした運動プログラム」

*20.厚生労働省「健康づくりのための運動指針 2006」

*21.厚生労働省 e-ヘルスネット 内臓脂肪減少のための運動

*22.医薬基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 特定保健用食品 (トクホ)の上手な利用法

*23.厚生労働省 いわゆる「健康食品」のホームページ アドバイザリースタッフ