脳出血は突然発症し、後遺症や命の危険につながることがある重大な病気です。脳出血の予防には、最大の原因である高血圧対策が非常に大切です。また、万が一症状が現れた際には迅速に対処できるよう、初期症状やそのときとるべき行動を知っておくことも重要です。本記事では、脳出血の前兆や初期症状のほか、脳出血になりやすい人の特徴や予防法についても詳しく解説します。

★こんな人に読んでほしい!

・40代以上の方

・血圧が高めの方

・頭痛や吐き気があり、脳出血の可能性を知りたい方

★この記事のポイント

・脳出血は後遺症が残るリスクが高く、死亡に至る可能性もある重大な病気である

・脳出血の予後を改善するためには、発症後すみやかに救急治療を行うことが大切である

・脳出血の前兆・初期症状は、頭痛や嘔吐、手足のまひやしびれ、失語、意識障害など、出血量や出血部位によってさまざま

・脳出血に迅速に対応できるよう「ACT FAST」の合言葉を覚えておこう

・脳出血の予防には血圧の管理が非常に重要。脳ドックの受診も検討を

目次

脳出血とは?

脳出血は、脳の血管が破れること。主因は「高血圧」

脳出血(脳内出血・脳溢血)とは、脳の血管が破れて脳内で出血することです。脳血管障害の総称である「脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)」のひとつであり、脳の血管が詰まることで起こる疾患が「脳梗塞」であり、「くも膜下出血」は脳を覆うくも膜と脳の間に出血が起こった状態をいいます*1,*2。

脳出血の最大の原因は、高血圧です。高血圧とは血圧が140/90mmHg以上の状態を指し、この状態が続くと、血管への負担が大きくなり、結果として動脈が破れやすくなります。近年は降圧治療が進歩したために脳出血の罹患率や死亡率は大きく減少していますが*2,*3、2023年のデータでは、脳卒中全体のうち脳出血が占める割合は約20%と、軽視できない数字になっています*4。

脳出血の男女比はやや男性が多く、平均発症年齢は70.6歳です*4。高齢者の発症が多いものの、50・60代での発症もみられることから*4、血圧が高めの方は早めの対策が大切です。若年層の脳卒中発症確率などは下記記事で詳しく解説しています。

脳出血により7割に後遺症が。発症したら早急な治療が重要

脳出血を発症すると後遺症が残ることが多く、場合によっては命に関わることもあります。脳出血が起こると、脳内にあふれ出た血液が血の塊となり、時間が経つと脳にむくみが生じます。血の塊とむくみが脳を圧迫することでさまざまな症状が現れ、脳へのダメージも増していきます。

脳出血で入院した方のデータでは、全体のうち、約15%の方が亡くなり、約7割がなんらかの後遺症を抱えたまま退院しています*4。後遺症としては、身体のまひやしびれ、言葉がうまく話せなくなる、記憶力が低下するなど、日常生活に支障をきたすものが多いです。

万が一脳出血が起きたとしても、命の危険や重篤な後遺症のリスクを回避するには、早期に症状に気づき、降圧治療などの救急治療を行うことが重要です*5。少しでも脳出血の症状を疑ったら、迷わず救急車を呼びましょう。

見過ごしてはならない、 脳出血の前兆・初期症状

脳出血の前兆・初期症状ー出血部位によって症状は異なる

脳出血の前兆・初期症状は、出血量や出血部位によってさまざまです。症状の重さも軽度から重度まで幅広く現れます。軽度の場合は、頭痛・嘔吐・めまい・しびれ・軽度の脱力などが現れ、重症の場合は、まひ・言語障害・意識障害などのほか、呼吸障害などで急に倒れることもあります。 出血した部位別の症状は以下のとおりです*6。

どの部位でも、比較的よくみられるのが「頭痛」「嘔吐」です。また、脳出血では出血の部位によって、特徴的な目の動きがみられることがあります。

| 脳出血の種類 | 症状 |

|---|---|

| 被殻出血 | ・片側の手足のまひ、しびれ(出血部位と反対側にみられる) ・目が同じ方向を向く(共同偏視) ・言葉が話せなくなる(失語) など |

| 視床出血 | ・片側の手足のしびれ、軽度のまひ(出血部位と反対側にみられる) ・目の方向が寄り目になり鼻先を向く(内下方偏位)など |

| 小脳出血 | ・激しいめまい ・突然の歩行困難 ・目が同じ方向を向く(健側への共同偏視) |

| 脳幹出血 (橋出血) | ・両手両足のまひ ・意識障害、昏睡状態に陥る ・呼吸困難 ・目がまったく動かなくなる(正中位固定) など ※重症例が多く、死亡率が高い |

| 皮質下出血 | ・皮質下の出血部位に応じた症状(手足のまひ・しびれ・視野障害・失語など) ・頭痛 ・てんかん発作 など ※特徴的な目の動きはみられないことが多い |

症状の経過は出血部位により異なりますが、例えば被殻出血では、出血による脳の圧迫により突然頭痛や吐き気が起こり、時間の経過とともに手足のまひや意識障害が見られることがあります。また、脳幹出血では出血の直後から両手両足のまひ、意識障害、呼吸障害が起こり、突然重症の状態となります。

時間帯は夜間ではなく、仕事中や運動中など日中の活動時間帯のほか、入浴時などに発症することが多いとされています*7。

脳梗塞の前兆や初期症状は、下記記事で解説しています。

覚えておきたい「ACT FAST」。脳出血が疑われたら迷わず救急車を

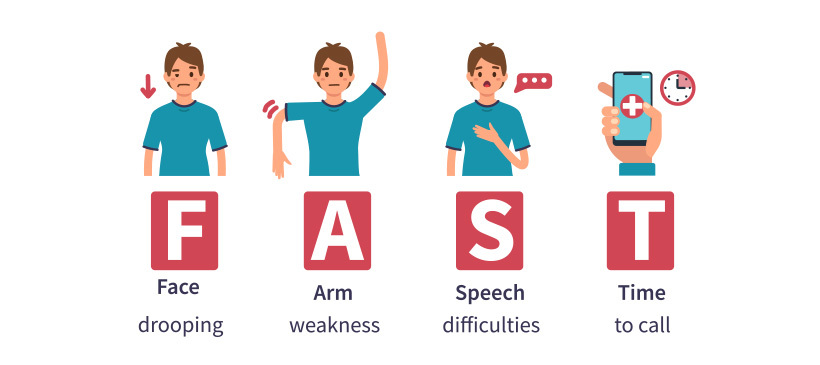

脳出血は、発症後いかに早く適切な治療を受けられるかが大切です。脳出血の初期症状を見逃さず、迅速に対応するために、「ACT FAST(アクト ファスト)」という合言葉があります。FASTはFace/Arm/Speech/Timeの頭文字です。自身や周囲の大切な人を守るためにも、ぜひ覚えておいてください*8。

ACT FAST=迅速に行動する

・Face(顔):顔の片側が下がって動かない

・Arm(腕):片方の腕に力が入らない

・Speech(言葉):呂律が回らない、言葉が出ない、他人の言葉が理解できない

・Time(すぐに):救急車を呼んでください(ACT)

上記の異変を自覚した、あるいは周囲の方に現れたときは、ためらうことなく早急に救急車を呼びましょう。

脳の病気についての兆候は、下記記事でも解説しています。

脳出血になりやすい人の特徴は?

脳出血になりやすいリスク因子として、代表的なものは以下の3つです*9。

- 高血圧

- 喫煙

- 過度な飲酒

脳出血の最大のリスク因子は高血圧です。高血圧が脳卒中や心血管疾患につながることは多くの研究データから報告されていますが、その中でも脳出血と高血圧の関連性はとくに強いとされています*10。また、血圧はストレスによって高くなることがあり、最近の研究では、医療施設での計測では異常はないものの、職場での精神的ストレス等により日中に高血圧を示す「仮面高血圧」の方は、血圧が正常な方に比べて脳や心血管疾患のリスクが高いとの報告もあります*11。

喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させる原因となります*12。なお、喫煙による脳卒中発症リスクは、女性に高い傾向があることも報告されています*13。

過度な飲酒も血圧上昇を招き、脳出血のリスクを高めます。日本の研究データによると、飲酒量が増えるにつれて、脳出血やくも膜下出血といった出血性脳卒中のリスクが段階的に増えることが報告されています*14。

脳出血を予防するための方法は?

高血圧対策

脳出血の最大のリスク因子は高血圧であるため、日ごろの血圧管理が非常に重要です。血圧が高めの方は、日常生活で以下のような生活習慣の改善から始めましょう*15。

- 塩分を控える

- 肥満の方は減量する

- 禁煙する

- 節酒する

- 適度に運動する

- 十分な睡眠をとる

塩分量を減らすと血圧が低下することは、多くの研究から証明されています*10。とくに血圧が高めの方は1日の塩分摂取量を6g未満にできるよう、醤油やソースなどは「かける」のではなく「つける」にする、麺類の汁は残す、香辛料や香味野菜を味付けに使うなどの工夫をし、減塩を心がけましょう。また、身体から食塩を排泄しやすくするカリウムが多く含まれる野菜や果物、大豆製品の摂取や、血圧の安定を助けるカルシウムの摂取も意識しましょう。食事のバランスを整えつつ、無理のない減塩を長く続けることが高血圧対策のポイントです*15。

減塩に加えて、減量や禁煙・節酒、適度な運動といった生活習慣改善で血圧が下がらない場合は、医師に相談しましょう。血圧の正常値や、高血圧の治療中の血圧目標値については、以下の記事で解説しています。

脳ドックでリスクを把握しておく

脳を詳しく調べる脳ドックでは、「脳微小出血」と呼ばれる微量な脳出血の痕跡が見つかることがあります。脳微小出血は多くの場合無症状で、加齢や高血圧などによって起こり、高齢者の5~20%に見られると言われています。脳微小出血自体は珍しいものではありませんが、脳出血を発症した方の60~70%、脳梗塞を発症した方の30~40%に認められ、将来的な脳出血や脳梗塞の発症と関連があるとされています*16。脳出血の発症リスクを知る意味で、脳ドック受診を検討してもよいかもしれません。

脳ドックは、脳卒中以外にも、脳腫瘍の早期発見や認知症のリスクの把握などにも役立ちます。脳ドックの検査内容や検査の流れ、メリット・デメリットなどについては以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考資料

*1.日本心臓財団 脳卒中の基礎知識と予防のコツ

*2.国立循環器病研究センター 脳卒中

*3.厚生労働省 心疾患-脳血管疾患死亡統計の概況 人口動態統計特殊報告 2006年 第5表

*4.日本脳卒中データバンク「『脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握』報告書 2023年」

*5.日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」

*6.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 脳出血

*7.日本医師会 健康の森 脳出血

*8.日本脳卒中協会 読んで学ぶ脳卒中

*9.厚生労働省 e-ヘルスネット 脳血管障害・脳卒中

*10.日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」

*11.服部朝美、宗像正徳「特集:循環器心身医学(psychocardiology)の現在 高血圧とストレス ―24時間血圧コントロールの重要性―」心身医学 2020; 60(5)

*12.厚生労働省 e-ヘルスネット 喫煙と循環器疾患

*13.国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 男女別、喫煙と脳卒中病型別発症との関係について

*14.国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 飲酒と脳卒中発症との関連について

*15.厚生労働省 e-ヘルスネット 高血圧

*16.日本脳ドック学会 脳ドックとは