脳幹梗塞とは、脳の脳幹という部分の血管が詰まり、脳細胞が壊死する病気です。この記事では、脳梗塞と脳幹梗塞の違いや、見逃してはいけない前兆・初期症状、具体的な予防法について詳しく解説します。

★こんな人に読んでほしい!

・脳幹梗塞と脳梗塞との違いを知りたい方

・脳幹梗塞の前兆や予防法を知りたい方

・めまいやふらつき、頭痛などが気になっている方

★この記事のポイント

・脳梗塞の中でも、生命維持の中枢である「脳幹」に発症したものを「脳幹梗塞」と呼ぶ

・脳幹で梗塞が起こると生命の危険や重い後遺症が残ることがある

・脳幹梗塞の症状には、突然のめまいや麻痺、ろれつが回らない、意識低下などがある

・一過性の症状が、本格的な梗塞の前兆であることも

・「かくれ脳梗塞」や動脈硬化の状態を把握するためにも、定期的な脳ドックの受診が重要

脳幹梗塞とは? 脳梗塞との違いや危険性について

脳幹梗塞は、脳のうち「脳幹」に梗塞が起こる疾患

脳幹梗塞とは、脳の血管が詰まり脳細胞が壊死する「脳梗塞」の一種で、その発生部位が生命維持に重要な「脳幹」であるものを指します*1。

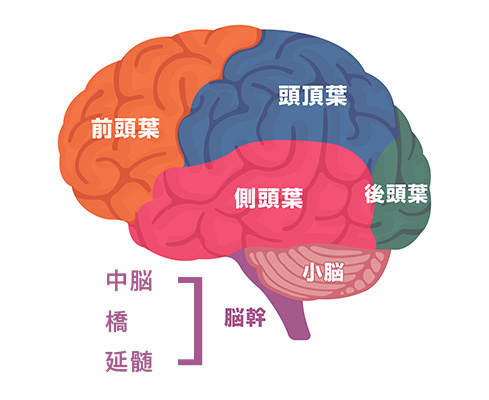

脳幹は、大脳と脊髄をつなぐ位置に存在し、中脳・橋(きょう)・延髄で構成されています。

| 部位 | おもな機能 | |

|---|---|---|

| 脳幹 | 中脳 | 視覚・聴覚の反射や眼球運動などに関わる |

| 橋 | 顔の神経や聴覚に関わる神経があるほか、大脳や小脳などと情報を中継し、呼吸調節にも関わる | |

| 延髄 | 呼吸、循環、嚥下、唾液分泌、反射、涙液分泌、発汗など生命維持活動に関わる | |

上記のように、脳幹は呼吸や心拍、体温調整などを管理する、生命維持にとって重要な器官です。そのため、脳幹梗塞は呼吸や循環を司る脳幹に障害が及ぶことから、重症化や生命への影響が大きい傾向があります*1。

脳梗塞については、以下の記事で詳しく解説しています。

どのくらいの人が発症する? 脳梗塞全体における脳幹梗塞の割合

厚生労働省の患者調査(2020年)によると、脳梗塞の推計患者数は12万6,900人に達しています*2。

脳梗塞全体のうち、脳幹梗塞が占める割合を調べた国内のデータはありませんが、海外の研究では約10〜15%と報告されています*1。

日本における年代別での脳梗塞発症率は、70代や80代といった高齢者で高く、20~40代の若年者での発症は一定数に留まります*3。脳幹梗塞についても、20~40代での発症はまれであると考えられます。

脳幹梗塞の生命予後と後遺症について

厚生労働省のデータ(2023年)によると、脳梗塞を含む脳血管疾患は日本人の死因の第4位です*4。脳梗塞の死亡率(入院して30日以内)は、脳卒中の患者登録データ(2024年)で4.5%と報告されています*3。

日本国内では脳幹梗塞に限定したデータはありませんが、海外の研究では重症型の脳幹梗塞(両側延髄内側梗塞)では入院中死亡率が23.8%との報告もあります*5。

また、脳幹梗塞は「脳幹」という生命維持に関わる器官がダメージを受けることから、一命をとりとめても重い後遺症が残りやすいとされています。脳梗塞全体のうち、退院後に要介護・要支援認定を受ける人の割合は31.2%です*3。ただし、これは脳梗塞全体の平均値であるため、発生部位が脳幹である場合、さらにリスクが高まることが考えられます。日頃から生活習慣に留意し予防に努め、万が一症状が現れた場合の対応を知っておくことが大切です。

こんな症状に要注意。脳幹梗塞の前兆・初期症状

【チェックリスト】脳幹梗塞の症状

先述の通り、脳幹は部位によって多様な機能と関わっており、脳と身体の各部位の情報を中継する役目も果たしています。そのため、梗塞が起こった部位によってさまざまな症状が現れることがあります。下記は一般的な脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)のサインですが、脳幹梗塞でも同様の症状がみられることがあります。

【脳卒中の典型的な症状】*6

- 力はあるのに立てない、歩けない、めまいでフラフラする

- 片方の手足や顔の半分にまひ、しびれが起こる

- 食べ物が飲み込みにくい

- 呂律が回らない、言葉が出ない、言葉が理解できない

- 経験したことのない激しい頭痛(とくにくも膜下出血で起こりやすい。脳梗塞で頭痛が出る場合は、嘔吐や意識障害をともなうときに注意が必要)

このほか、下記の症状が現れることもあります*7,*8。

- 吐き気や嘔吐

- 声がかすれる

- 片方の目が見えない、ものが二重に見える、視野の一部が欠ける(脳幹以外の病変でも起こるが、脳幹梗塞でもみられることがある)

また、脳幹の中でもとくに生命維持を担う部分がダメージを受けると、以下のような危険な症状が現れることがあります*9,*10。

- 意識がもうろうとする、呼びかけに反応しない

- 呼吸が苦しい、止まりそうになる

このような症状がひとつでもみられた場合には、直ちに救急車を呼んでください。

見逃してはいけない! 一時的な「前兆」と症状のない「かくれ脳梗塞」

前項で挙げた症状が一時的に現れ、数分〜数十分で消失することがあります。これは「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼ばれ、定義上は24時間以内に症状が完全に消失する場合を指します(ただし現在では、MRIで脳梗塞が確認されればTIAではなく「脳梗塞」と診断されます)。TIAは脳幹梗塞に限らず、脳梗塞の前兆として起こることがあります*11。症状は短時間で治まりますが、その後に本格的な脳梗塞を発症する危険性が高いため*6、速やかに医療施設を受診しましょう。

また、症状はともなわないものの、脳に小さな梗塞が起きているケースもあります。医学的には「無症候性脳梗塞」と呼ばれ、これが脳幹に起こったものを「無症候性脳幹梗塞」と呼びます。一般向けには「かくれ脳幹梗塞」と表現されることもあります。いずれもMRI検査で偶然みつかることがあります*10。多くの場合、自覚症状はありませんが、無症候性脳幹梗塞では一過性のめまいや頭痛などの症状をともなうこともあります*8。

自覚症状はないが無症候性脳梗塞が気がかりな方、一時的なめまいや頭痛の症状がある方は、脳の検査に特化した脳ドックなどを定期的に受診し、脳の状態をチェックしましょう。

覚えておこう! 救急車を呼ぶべき症状とタイミング

脳幹梗塞を含む脳梗塞と、脳出血、くも膜下出血は一般的に「脳卒中」と呼ばれています。脳卒中は、いかに早く治療を受けられるかが、予後に大きく関わります。脳卒中の兆候を見逃さないために、「ACT FAST(アクト ファスト)」という合言葉を覚えておきましょう*12。

ACT FAST=迅速に行動する

日本脳卒中協会より

- Face(顔):顔の片側が下がって動かない

- Arm(腕):片方の腕に力が入らない

- Speech(言葉):呂律が回らない・言葉が出ない・他人の言葉が理解できない

- Time(すぐに):救急車を呼んでください(ACT)

上記のような異変に気づいたら、速やかに救急車を呼びましょう。なお、ACT FASTの合言葉は脳卒中の早期発見に有効ですが、脳幹梗塞では「めまい・複視・嚥下障害」などACT FASTでは拾いきれない症状もあります。こうした症状があらわれた場合も速やかに救急車を呼びましょう。

脳幹梗塞の原因とは?

脳幹梗塞のおもな原因は、通常の脳梗塞と同様に動脈硬化などが考えられています。動脈硬化とは、動脈が厚く硬くなった状態のことで、プラークの蓄積により血管が詰まりやすくなります*12。脳幹梗塞を含む、脳卒中を発症する危険因子として以下が知られています*1。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

- 心房細動(不整脈の一種)

- 心筋梗塞や狭心症などの既往歴

高血圧や喫煙などは動脈硬化を加速させ、心房細動は心臓に血栓を作る原因となります*14,*15。多くは生活習慣の見直しや適切な治療によって管理することができます。自身の健康状態を把握し、リスクがある場合は早めに医療施設を受診するようにしましょう。

脳幹梗塞は予防できる? 健康状態のチェックと生活習慣の改善が大切

健康診断や人間ドックを定期的に受診しよう

脳幹梗塞を含む脳梗塞を予防するためには、定期的に健康診断を受診することが大切です。とくに確認しておきたいおもな検査項目が「血圧」「血糖値」「コレステロール値」などです。これらの数値に異常が見つかった場合は、脳梗塞を発症するリスクが高まります。放置せずに、かかりつけ医や、必要に応じて脳卒中専門医、循環器専門医などに相談し、生活習慣の見直しを始めましょう*16。

なお、脳梗塞の危険因子のひとつに「不整脈(心房細動)」があります。不整脈の発見には心電図検査が用いられますが、職場の健康診断や自治体が行う特定健診では、心電図検査は行われない場合があります。人間ドックでは基本的な検査に心電図検査が含まれていることが多いため*17、脳梗塞のリスクをより網羅的にチェックしたい方は、健康診断より人間ドックの受診がおすすめです。

人間ドックで受けられる検査を知りたい方は、下記記事をご覧ください。

「減塩・禁煙・節酒・運動」の生活習慣から始めよう

脳幹梗塞を含む脳梗塞や脳出血を防ぐには、日々の生活習慣を見直すことが効果的です。以下の4つのポイントを意識して、できることから始めましょう*18。

- 減塩する

- 禁煙する

- 節酒する

- 適度な運動を継続する

高血圧の最大の原因は塩分の摂りすぎです*17。減塩を目指してうす味を基本とし、野菜や果物を多く取り入れたバランスのよい食事を心がけましょう。また、たばこは脳幹梗塞だけでなく、多くの病気の危険因子です。一日も早い禁煙が、自身の健康につながります。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来など専門医のサポートを受けることも検討しましょう。

過度な飲酒も、脳幹梗塞に限らず健康に悪影響を及ぼします。厚生労働省の指針では、1日の純アルコール摂取量は20g未満が望ましいとされています(ビール500mL相当)*19。また、ウォーキングなどの有酸素運動は、血流改善によって予防につながります。運動は継続が大切なので、自分のペースで続けられる運動をみつけましょう*18。

「かくれ脳幹梗塞」を見つけるために、定期的な脳ドックの受診を

脳ドックは、脳の病気の早期発見を目的とした専門的な健康診断です。頭部MRIやMRAといった精密な画像検査により、脳梗塞をはじめとする脳の病気やリスクの早期発見ができます*20。

頭部MRIとは、磁力や電磁波を用いて頭部や頭蓋骨内を撮影する検査です。この検査により、先述した無症候性脳幹梗塞を含む「かくれ脳梗塞(無症候性脳梗塞)」を調べることができます。また、頭部MRA検査とは、脳の血管に特化した検査で、脳卒中の主要な原因となる動脈硬化の程度を調べられます。

これらの検査を定期的に受け、自身の脳の状態や動脈硬化の進行度を正確に把握できれば、生活習慣の改善などの予防策を講じることができます。無症候性脳梗塞は、年齢とともに増加します。とくに高血圧や不整脈などリスク因子を持つ方は早期発見が重要です。高血圧や不整脈を放置すると脳梗塞リスクが高まるため、生活習慣改善とあわせて定期的な受診が大切です。

マーソでは、脳ドックに関する記事をたくさんご用意しています。あわせてご覧ください。

参考資料

*1.Gowda SN, et al. Brainstem Stroke. StatPearls, 2024

*2.厚生労働省 令和2年(2020) 患者調査の概況「5 傷病分類別の総患者数」

*3. 日本脳卒中データバンク「『脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握』報告書 2024年」

*4.厚生労働省 令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況

*5.Pongmoragot J, et al. Bilateral medial medullary infarction: a systematic review. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2013; 22(6)

*6.国立循環器病研究センター 患者の皆様へ 脳卒中

*7.筑波大学附属病院 茨城県脳卒中・心臓病等総合支援センター 脳梗塞・一過性脳虚血発作とは?

*8.渡辺正樹ら「MRIにより検出された脳幹梗塞の臨床的検討」脳卒中 15(2) 1993年

*9.日本脳卒中学会「脳卒中専門医共通カリキュラム」

*10.中井秀樹ら「長期の人工呼吸管理からの離脱に成功した脳幹梗塞の1例」理科教育科学 28(6) 2013年

*11.尾原知行ら「一過性脳虚血発作(TIA)の病型分類―ラクナTIAの臨床的重要性―」臨床神経 51(6) 2011年

*12.日本脳卒中協会 読んで学ぶ脳卒中

*13.厚生労働省 健康づくりサポートネット 動脈硬化

*14.日本生活習慣病予防協会 動脈硬化

*15.国立循環器病センター 患者の皆様へ 不整脈

*16.日本脳卒中学会・日本脳卒中協会「脳卒中の予防・発症時の対応」

*17.日本人間ドック・予防医療学会 「2025年度 一日ドック基本検査項目表(健保連人間ドック健診項目表)」

*18.厚生労働省 健康づくりサポートネット 脳血管障害・脳卒中

*19.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 脳血管疾患(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)予防のための食事とは

*20.日本脳ドック学会 脳ドックとは