肝臓がんは予後が悪いため、初期症状に気づいたらすみやかに診察を受けるべき病気です。しかしながら、肝臓がんは自覚症状が少ないがんで、早期発見のためには定期的な検査が大切です。この記事では、肝臓がんの初期症状やなりやすい人の特徴、早期発見におすすめの検査方法を解説します。

★こんな人に読んでほしい!

・肝臓がんを早期発見したい方

・40代以上の男性

・肝機能の検査結果に不安を抱いた方

★この記事のポイント

・肝臓がんは、慢性肝炎、肝硬変という状態を経て発症することが多いことから、肝臓がんの予防のためには慢性肝炎や肝硬変の段階で早期発見・早期治療することが重要

・肝臓がんに至る肝炎はウイルス性(B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス)と非ウイルス性に大別され、非ウイルス性はアルコール性と非アルコール性に大別される

・近年、食生活の乱れや運動不足などの生活習慣を成因とした非アルコール性脂肪肝(NAFLD/NASH)が増加しており、問題視されている

・肝臓がんや慢性肝炎、肝硬変の初期症状はほとんどないため、早期発見のためには、症状の有無よりも検査の受診が大切

・過去一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は受けるよう厚生労働省が推奨している。自治体、職場などで受診機会があるので調べてみよう

目次

肝臓がんとは? 予防できるって本当?

肝臓がんになる人は多くはないが、生存率が低い

肝臓は腹部の右上からみぞおちあたりに位置し、肋骨の内側に収まっている臓器です*1。身体に必要な物質を作ったり、エネルギー源を蓄えたり、身体に不要な物質を解毒・排泄したりと、さまざまな役割を担っています*1,*2。

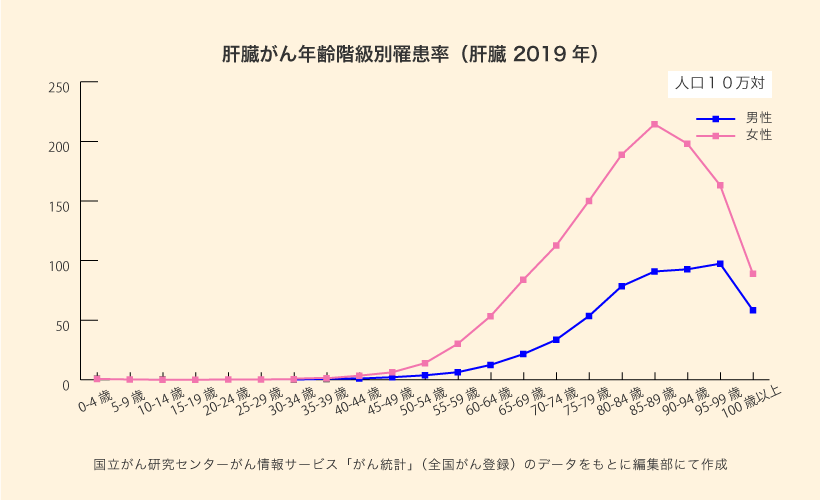

一生涯で肝臓がんになる確率は男性で2.9%、女性で1.4%と推定されており、大腸がんが男性9.7%、女性7.8%であることと比べると、肝臓がんになる人はそう多くはありません*3。ただし、肝臓がんは高齢になるほど要注意です。下図は肝臓がんの年齢階級別罹患率データです。とくに男性で50代から罹患者数が増加し始め、80代後半のピークに向かって急勾配の線を描きながら増えていくことがわかります*4。

また、肝臓がんは治療が難しく、予後が悪いことで知られています。肝臓がんのステージ別(進行期別)の5年生存率(2015年/ネット・サバイバル※)は、ステージIで63.2%と初期であっても決して高くないことがわかります。以降、ステージIIでは45.2%、ステージIIIでは17.4%、ステージIVでは5.6%となっており、ステージが進むにつれ大きく下がっていきます*5。そのため、肝臓がんになる前の段階での発見や予防が大切になります。肝臓がんになる前の段階について、次項で解説します。

※ネット・サバイバル:肝臓がんと診断された方が5年後に生存している割合のうち、「がんのみが死因となる状況」を仮定して算出された数値。「2014-2015年5年生存率」以降、「相対生存率」に代わり採用されている。

肝臓がんは、慢性肝炎・肝硬変の早期発見・早期治療で予防できる

肝臓がんは、慢性肝炎、肝硬変という状態を経て発症することが多いです。慢性肝炎は、おもに肝炎ウイルスへの感染が原因で、免疫反応によって肝臓に炎症が起こります。慢性肝炎の状態になると、肝細胞が壊れた箇所に線維が沈着し、肝臓全体に広がっていきます。この状態を肝硬変といい、肝臓が硬くなります。肝硬変がさらに進行すると肝臓がんを発症しやすくなります*1,*6。

肝硬変に至る原因としては、慢性肝炎のほか、近年、脂肪肝炎が注目されています*1。脂肪肝炎とは、脂肪肝によって肝臓に炎症が起こることで、肝硬変、そして肝臓がんに至る原因となります。よって、肝臓がんを予防するためにはこれら慢性肝炎や脂肪肝炎、肝硬変の早期発見・早期治療が重要です。

肝臓がんおよび肝硬変につながる肝臓病とその原因*1,*6-8

| 肝硬変の前段階 | おもな原因 |

|---|---|

| ウイルス性慢性肝炎 | ・B型肝炎ウイルス(HBV) ・C型肝炎ウイルス(HCV) など |

| 非ウイルス性肝炎 | ●アルコール性脂肪肝炎 ・多量飲酒 ●非アルコール性脂肪肝炎(NASH) ・肥満、メタボリックシンドローム ・2型糖尿病 ・脂質異常症 ・高血圧症 など ●その他(自己免疫性肝炎等) |

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)については、「生活習慣の乱れやストレスを背景とした、NAFLD/NASHによる肝臓がんが急増中」で詳しく解説します。

肝臓がんの原因で最も多いのは肝炎ウイルス

一般に肝臓がんとは肝細胞がんを指し*9、原因は大きくウイルス性と非ウイルス性に分けられます。2012~2013年に発症した肝臓がん患者の調査データによると、肝細胞がんのうちC型肝炎ウイルス(HCV)が49.2%、B型肝炎ウイルス(HBV)が13.8%であり(それぞれHCV抗体陽性例、HBs抗原陽性例の割合を指す)*7、多くはウイルス性によるものであることがわかります。

一方、非ウイルス性によって肝臓がんになった患者は32.5%と報告されており(2015年新規発症患者データ)*7、非ウイルス性はアルコール性と非アルコール性に分類されます。2011〜2015年に診断された非ウイルス性の肝臓がん患者の調査データによると、原因として最も多いのはアルコールで32.3%を占めます。次いで多いのが、「NAFLD(ナッフルド/ナッフルディー)/NASH(ナッシュ)」で15.1%でした*7。

生活習慣の乱れやストレスを背景とした、NAFLD/NASHによる肝臓がんが急増中

近年、治療の進歩により、肝臓がんの原因で最も多くを占めるC型肝炎ウイルスは95%以上の患者で完治できるようになっており*10、ウイルス性の肝臓がんは減少しています。一方で、近年急増しているのがNAFLD(ナッフルド/ナッフルディー)/NASH(ナッシュ)による肝臓がんです*11。

NAFLDとは、Nonalcoholic fatty liver disease(非アルコール性脂肪性肝疾患)の頭文字をとった病気です。生活習慣の乱れやストレス、運動不足などによって、アルコールを飲まない人でも脂肪肝を発症します*8。また、糖尿病や脂質異常症、肥満、メタボリックシンドロームと合併することも多いです*12。

NASH(Nonalcoholic steatohepatitis、非アルコール性脂肪肝炎)はNAFLDのひとつで、肝臓の障害がより進行している状態です*12。NFFLDのなかでも肝臓がんのリスクが高く、NASHを発症して放置していると、10年後に10~20%が肝硬変になり、年数%の確率で肝臓がんを発症すると言われています*8。

NASHを含むNAFLDは肝炎ウイルスと比べると肝臓がんを発症するリスクは低いですが*1、国内のNAFLD患者数は1,000万人以上と推定されており、近年問題視されています。

肝臓がんになりやすい人とは?

以下は、肝臓がんの危険因子です。あてはまる方は、肝臓がんになりやすいことがわかっています*13。

・B型肝炎ウイルス(HBV)あるいはC型肝炎ウイルス(HCV)感染

・肝硬変

・男性

・高齢者

・アルコール摂取

・喫煙

・肥満

・脂肪肝

・糖尿病

など

上記の中でもとくに、HBVあるいはHCV感染者、および肝硬変の方は肝臓がんになるリスクが高いため、3~6ヶ月ごとの定期検査の受診が推奨されています(「すでにウイルス性肝炎や肝硬変がある方は3~6ヶ月ごとの定期的な検診を」参照)*13。

また、冒頭でご紹介したとおり、肝臓がんは女性より男性に多く、高齢者ほど多いです(「肝臓がんになる人は多くはないが、生存率が低い」参照)。前述のとおり、近年、アルコール摂取や喫煙、肥満など生活習慣の乱れを背景とした肝臓がんが増えており、すでに脂肪肝や糖尿病を発症している方も注意が必要です(「生活習慣の乱れやストレスを背景とした、NAFLD/NASHによる肝臓がんが急増中」参照)。

チェックしておきたい! 肝臓がんの初期症状

肝臓がんの初期症状はほとんどなく、進行すると症状が出てくる

肝臓は、炎症やがんが生じてその働きが損なわれても症状が現れにくいです*1。このことから“沈黙の臓器”とも呼ばれており、健康診断やほかの病気の検査で肝臓がんが偶然見つかることも少なくありません*11。

肝臓がんの初期症状はほとんどありませんが、進行すると、腹部にしこりや痛み、圧迫感などがあらわれることがあります*11。よって肝臓がんを早期発見するためには、肝臓がんの症状の有無から考えるのではなく、肝臓がんの有無を調べる検査や、前段階の慢性肝炎や肝硬変を早期発見することが大切です。

肝臓がんになる前の慢性肝炎や肝硬変の症状をチェックしよう

肝臓がんになる前の慢性肝炎や肝硬変も初期症状はほとんどありません。慢性肝炎は、ウイルス性肝炎、脂肪肝でも無症状のことが多く、症状があったとしても、食欲不振、むくみ、倦怠感などほかの病気でもみられるようなものに限られます*11,*14。健康診断や人間ドックの血液検査で発見されることも多く、慢性肝炎の早期発見のためには、症状の有無よりも検査の受診が大切です*1。

肝硬変は進行すると、以下のような症状がみられます*1,*6。慢性肝炎の症状と重なるものもありますが、腹水や黄疸など特徴的なものも認められます。

・疲れやすい、倦怠感

・足がむくむ

・腹水でおなかが張り、膨らむ

・夜から明け方にふくらはぎがつる(こむら返り)

・首や胸、ほほに赤い斑点ができる

・手のひらの両側(親指と小指の付け根)が赤くなる

・へその周りの静脈が太くなる

・黄疸によって白目が黄色くなる

・鳥が羽ばたくように手が震える(肝性脳症の症状のひとつ)

・男性で乳房が大きくなる

・男性で睾丸が小さくなる

など

上記のような症状がみられた場合は、早めに近隣の内科または消化器内科を受診しましょう。

肝臓がんの予防、または早期発見のためにできること

ウエストを計測して、脂肪肝のリスクをセルフチェック

脂肪肝の発見には腹部超音波(エコー)検査が効果的ですが、おへそあたりの腹囲を測ることで簡易的に脂肪肝の有無を調べられます。基準値は以下のとおりで、あてはまる方の半数以上が脂肪肝と言われています*8。

男性:85cm以上

女性:95cm以上

腹囲をサイズダウンするヒントは下記記事もご覧ください。

医療施設で行う肝臓がんに関する検査

血液検査:慢性肝炎・肝硬変・肝臓がんを早期発見する手がかりにしよう

血液検査でわかる肝機能の検査項目として、AST、ALT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン(T-BIL)があります。これらの値から調べられる病気は肝臓がんだけでなく、その前段階である慢性肝炎や脂肪肝、肝硬変なども含まれるため、肝臓がんになる前の手がかりになります。各検査項目の特徴と、基準値外で疑われる病気は以下のとおりです。

| 項目 | 特徴 | 上昇すると疑われる病気 |

|---|---|---|

| ASTおよびALT | 肝細胞がダメージを受けると両方の 数値が上昇 | 急性肝炎、劇症肝炎、慢性肝炎、 アルコール性肝炎、脂肪肝、 肝硬変、肝臓がんなど |

| γ-GTP | ・肝臓、腎臓、膵臓、胆道(肝内胆管、 胆嚢、総胆管など)に異常が起こると上昇 ・アルコールとの相関が強い | 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、 肝がん、アルコール性肝障害、 非アルコール性脂肪性肝炎、 薬剤性肝障害、胆道系疾患など |

| ALP | ・胆道の病気で数値が上昇するが、 肝炎はあまり上昇しない ・肝機能障害の原因が肝臓由来か、 胆道由来かの推測に役立つ | 肝内胆汁うっ滞、胆嚢結石、 閉塞性黄疸、肝臓がん、 薬剤性肝障害など |

| 総ビリルビン (T-BIL) | ・ビリルビンとは肝臓で処理されて 胆汁になる成分 ・肝臓が弱って胆汁がうまく作れなく なると上昇 | 肝炎、肝硬変、肝がん、 胆道系疾患、体質性黄疸など |

上記検査項目の詳細や検査の基準範囲(基準値)、肝機能の改善方法などは下記記事で詳しく解説しています。

なお、近年では、AST・ALT・血小板数と年齢から算出する「Fib4-index(フィブフォー・インデックス)」という指標の有用性が高まっています*1。肝臓の線維化(肝臓が硬くなっているかどうか)の度合いを数値化した指標で、リスク検査として健康診断の項目に取り入れている医療施設もあります。Fib4-indexはこれのみで肝疾患を判断するものではなく、慢性肝炎や脂肪肝炎の進行の程度、肝硬変への移行の可能性などを知る一助であり、他の検査とあわせて医師が総合的に判断する際に役立ちます。

血液検査の結果で、要再検査や要精密検査を指示されたら、近隣の医療施設を受診して原因を探るようにしましょう。各検査項目の詳細は以下で解説しています。

これは何のための検査?「AST(GOT)」

これは何のための検査?「ALT(GPT)」

これは何のための検査?「γ-GTP」

これは何のための検査?「ALP」

これは何のための検査?「総ビリルビン(T-BIL)」

肝炎ウイルス検査:B型・C型肝炎を早期発見する

肝臓がんを予防する有効な手立てとして、2016年10月から定期接種となったB型肝炎ウイルスワクチンの予防接種以外に、B型あるいはC型肝炎ウイルス感染の早期発見が挙げられます。肝炎ウイルスの感染経路として、輸血や入れ墨、鍼、ピアスの穴あけなどが考えられてはいますが、本人の自覚なしに感染していることも多く、C型肝炎患者の多くは感染経路が不明です*14,15。このため、肝炎ウイルス検査をこれまでに受診したことがない方は、症状の有無に関わらず、少なくとも1回は受診することをおすすめします。

肝炎ウイルス検査は、職場の健康診断や出産前の検査、手術前の検査等で行われることがあります。また、健康増進法に基づく健康増進事業により、各自治体では過去に肝炎ウイルス検査を受診したことがない方を対象に肝炎ウイルス検査を無料もしくは安価で実施しています*15。詳細はお住まいの市区町村のWebサイトを確認してください。

画像検査:腫瘍マーカー検査や腹部エコー検査などで肝臓がんの有無を調べる

肝臓がんの有無は、採血により行う腫瘍マーカー検査、および腹部超音波(エコー)検査やCT検査、MRI検査といった画像検査を組み合わせて調べられます。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られる物質で、肝細胞がんの腫瘍マーカーにはAFPやPIVKA-II、AFP-L3分画があります。ただし、肝臓がんがあっても腫瘍マーカーが陰性になることもあるため、腹部エコー検査などの画像検査を組み合わせます*16。

腫瘍マーカー検査や腹部エコー検査で調べられるのは、肝臓がんだけではありません。腫瘍マーカーのAFPとPIVKA-IIは肝炎や肝硬変で陽性になることがあったり、腹部エコー検査は肝炎や肝硬変、脂肪肝を見つけたりすることができます。肝臓がんを早期発見したい、肝臓がんになる前に予防したいという方は、人間ドックなどで受診するとよいでしょう。

各検査の詳細は以下で解説しています。

これは何のための検査?「腫瘍マーカー – AFP」

これは何のための検査?「腫瘍マーカー PIVKA-Ⅱ」

この検査は何のための検査?「腹部エコー検査」

すでにウイルス性肝炎や肝硬変がある方は3~6ヶ月ごとの定期的な検診を

すでにウイルス性肝炎や肝硬変になっている方は、肝臓がんを早期発見するために定期的な検診の受診が推奨されています。B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの感染者で肝硬変の状態まで進行している方は、3~4ヶ月ごとの腹部超音波(エコー)検査および腫瘍マーカー検査が実施されます。次いでリスクが高い方として、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの感染者、ウイルス性でない肝硬変の方は、6ヶ月ごとの腹部超音波(エコー)検査および腫瘍マーカー検査が実施されます*13。

参考資料

*1.日本肝臓学会「肝臓病の理解のために」2020年

*2.東京都保健医療局 東京都監察医務院 増え続けるアルコール性の肝臓病

*3.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 最新がん統計

*4.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 肝臓

*5.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 院内がん登録生存率集計結果閲覧システム

*6.国立国際医療研究センター 肝炎情報センター 肝硬変

*7.日本肝臓学会「肝がん白書」2022年

*8.国立国際医療研究センター 肝炎情報センター 非アルコール性脂肪性肝疾患

*9.国立がん研究センター がん情報サービス 肝臓がん(肝細胞がん)について

*10.World Health Organization Hepatitis C

*11.国立がん研究センター 肝がんの原因・症状について

*12.日本生活習慣病予防協会 脂肪肝/NAFLD/NASH

*13.日本肝臓学会「肝癌診療ガイドライン 2021年版」

*14.ウイルス肝炎研究財団 肝炎の現状

*15.厚生労働省 肝炎総合対策に関するQ&A

*16.国立がん研究センター 肝がんの検査・診断について